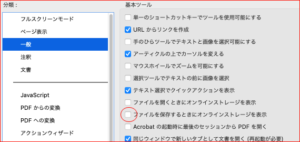

Acrobat DC / Acrobat Reader DCでのファイル保存時に画面が真っ白になる

Win:編集 → 環境設定

Mac:Acrobat DC → 環境設定

・「分類」カテゴリ>一般

・「ファイルを保存するときにオンラインストレージを表示」のチェックを外す

・OK

・Acrobat DCを終了

・Acrobat DCを再起動

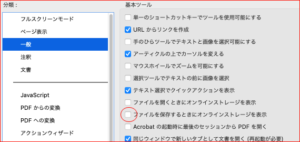

Acrobat DC / Acrobat Reader DCでのファイル保存時に画面が真っ白になる

Win:編集 → 環境設定

Mac:Acrobat DC → 環境設定

・「分類」カテゴリ>一般

・「ファイルを保存するときにオンラインストレージを表示」のチェックを外す

・OK

・Acrobat DCを終了

・Acrobat DCを再起動

何故か最近は Ooboe は学とみ子の古い記事にコメントを重ねているわけだ。コメントの内容を見れば、意見が違う学とみ子のブログに、学とみ子におべんちゃらを言いながらコメントするのではなく、いくらでも無料のブログを立ち上げることができるので、自分のブログを立ち上げて意見を言えばいいのにと思うわけだ。

擁護のブログはことごとく死んでいるので、新たなブログが立ち上がったら、擁護の仲間では大きな話題になるだろう。

学とみ子ブログにコメントするのは Ooboe しかいないので、学とみ子のトップページの「最新コメント」の最新のコメントを読みに行くと、この古い記事に飛ぶわけだ。この古い(と言っても今年の1月末だが)記事の最後の方に、「学とみ子は、生理的限界を知らずに、馬が努力をすれば高酸素化が可能であると、学とみ子が言ったと、ため息さんはすりかえた説明をする。」と何回か指摘している学とみ子の嘘がそのまま書いてあって、一向に訂正されることがない。

当方は決してすり替えをしているわけではないのは、学とみ子自身の発言

疾走に要する膨大なエネルギー要求に答えるため、馬は、自らの全身に、大気中の酸素を大量に送り届ける必要があります(*)。肺胞から毛細管ヘ多くの酸素が移行することが必要になります。高酸素化した血液は、馬の全身をめぐります。

があるからである。学とみ子は「ウマでは過呼吸で高酸素化した血液ができる」と現在形で、つまり科学的真実であると断定して発言しているのです。いつもの「かもしれない、思う」という文末の遠慮して妄想かもしれないという自覚があるかもしれない文章ではないのです。この記事の訂正は、指摘しているのに、ありません。

(*)ちなみに、動物が大量の酸素を末梢組織に送り届ける方法は、血液に含まれる酸素の量(酸素分圧)を上げるのではなく、供給する血流量を増やすことによります。そもそも安静時にすでに血液に含まれる酸素は飽和に近いのです。

当方は、当方はすり替えなどしていないと主張していますので、学とみ子は反論をどうぞ。根拠のある反論できないのなら、当方がすり替えているというのは誹謗、名誉毀損ですから訂正しなさい。

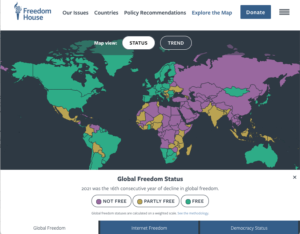

ロシアのプーチンによるウクライナ侵略がほとんどの国から批判されているわけだ。21世紀にもなって中世同様の軍隊による領地拡大が行われるとは誰もが想定していなかったわけで、プーチンがヒットラーに何故成長してしまったのかは誰もわからない。プーチンのKBG時代のソ連、東ドイツでの挫折が根にあるとか言われているけれど、誰もわからないわけで、落とし所が予想できないわけだ。プーチンのロシアのような独裁国家、あるいは自由のない国はまだまだいくらでもある。

Freedum House の世界各国の自由度という地図を見ると、

メルカトール地図なので見た目の面積と実際の広さは異なるが、それでも世界の半分位は NOT FREE な国なのがわかる。カーソルをあわせクリックするとPolitical Rights政治的権利とCivil Liberties市民の自由度が数字で表示される。総合で100/100なのは北欧三国で、日本は96、米国は83、英国は93、と評価されている。ロシアは19、中国は一桁の9 である。意外にも日本の評価が欧州の各国に比べて高く評価されている。

これまでソ連の崩壊にともなってその衛星国であった国々が自由化されたわけだが、独裁国家が民主化された・されていない例を、適当に取り上げると:

| 独裁政権とその崩壊原因 | |||

| 国名 | 独裁者 | 崩壊原因 | 結果 |

| ドイツ | ヒットラー | 連合国との戦争 | 民主的な国 |

| 日本 | 東条英機・軍部 | 連合国との戦争 | 民主的な国 |

| チュニジア | ベン・アリー | 自滅・ジャスミン革命 | 民主的な国 |

| リビア | カダフィ大佐 | 内戦・混乱 | 混乱中 |

| シリア | アサド | ||

| イラク | フセイン | 米国との戦争 | 半分位民主化? |

| ソ連 | スターリン他 | 自滅・民主化しかし混乱 | 別の独裁者 |

| ロシア | プーチン | ||

| 北朝鮮 | 金日成 | ||

| 中国 | 毛沢東他 | ||

| ミャンマー | ミン・アウン・フライン | ||

| ベラルーシ | ルカシェンコ | ||

| ルーマニア | チャウシェスク | 自力・ルーマニア革命 | 民主的な国 |

| ブルガリア | ジフコク | 自力・ | 民主的な国 |

| ハンガリー | 共産党 | 自力 | 民主的な国 |

になる。目についたのをざっと取り上げただけだからいい加減な表である。

独裁政治が崩れる理由が外国からの圧力による例はドイツ、日本、イラク位で、国内部からの民主化運動・内戦等による場合が多い。勿論、市民運動には欧米からの援助があったことは考えられるがそれだけでは独裁政権はひっくり返らないだろう。

ロシアのウクライナ侵略を止める、プーチンを退陣させるのは、国外からの力、つまり第三次世界大戦、は米国が動かないだろうから無理で、なんとかロシア国内で民主化されないとだめだろう。しかし、ロシアでは民主化(ペレストロイカ)が行われた時(1980年代)は国内がメチャクチャになってしまったわけで、その記憶がまだ残っていて、この国内混乱を終止させたのがプーチンであると評価されているのなら、民主化の道は遠いだろう。

ということが正しい解釈なら、ロシアがウクライナから撤退するのは、ウクライナに傀儡政権ができた時(撤退したとはいいがたいが表面的には)か、アフガンのときのソ連と同様に春季泥濘でプーチンの戦車が動けなくなり、ゲリラに悩まされて諦めるのを待つしかないのでしょうかね。しかし、ソ連のアフガン撤退はゴルバチョフの時ですから、プーチンは同じように撤退しないでしょうね。

時間稼ぎをして、経済制裁でロシアの経済が崩壊し、市民運動が発生するという楽観的な観測が当たると、ロシア国民は辛いけど、ウクライナ国民に比べればなんてことはないわけで、これしか期待できないのでしょうかね。

プーチンの周囲はこれだけ独裁が続いたから、よいしょする人間しかいないだろう。学とみ子の場合はよいしょするのがOoboeなのだが、よいしょも不完全で学とみ子の説には従わないようだ。

日本からは、直接の軍事的援助はできないからなんらかの経済的な形でウクライナを応援するしかないですね。当方の知るある大学が知名度を上げたがっているので、ウクライナからの留学生を無条件で入学させるというようなことを言えばいいかもしれないが、現状ではスケールが小さい大学なんで無理ですね。

河津桜です

学とみ子が当方のコメントに長々と反論しています。当方のコメントは学とみ子の記事に対する批判です。ですから 学とみ子→ため息→学とみ子 という順で、以下はこの学とみ子の反論に対する反論です。

読めばわかりますが、学とみ子の当方の記事に対する反論は反論になっておらず、根拠を示すことができない妄想です。

この学とみ子の記事の最初の部分については、ハンニバル・フォーチュンのコメントに対する部分も含め、お前のカーチャンでべそ的発言で、反論するのも馬鹿らしくなります。そこで、当方のコメントに対する反論についてを書きます。青字が今回の学とみ子の記事にある学とみ子の発言です。

(1)学とみ子の「複数の学術層の人が積極的にESねつ造説(小保方氏がES細胞を使って捏造した説)の可能性をマスコミに流した」という発言に対して当方は「学術層の助言などなくても桂調査委員会報告書を読めばESねつ造説がもっとも合理的な考えと思う」と反論しました:

「須田著にもあるし、複数の学術層の人が、全マスコミをESねつ造にもっていったんです。」 ← 「学術層の人」とは誰だかわかりませんが、理研に所属する研究者のことかもしれませんが誰だか定かではありません。これらの研究者が積極的にマスコミに意見を述べたということはなく、マスコミの記者が研究者の意見を取材した結果でしょう。研究者の方から持ちかけたというのならそのような研究者がいたという根拠を挙げるべきです。須田氏の『捏造の科学者 STAP細胞事件』を読んでわかるのは、須田氏が理研所属の研究者に取材をしたことから関係が始まっています。研究者がいきなり須田氏に連絡をとったとは思えません。当方が「複数の学術層の人が積極的にESねつ造説を流したという証拠はありません。」と書いているのだから、反論には積極的にマスコミにESねつ造説を撒き散らした方を指摘すべきです。

(2)学とみ子の「STAP実験が行われた神戸CDB施設にたまたま、居合わせた学者たちは、②の可能性を考える人が多いと思います。」に対して当方は「事故説は誰でもが考えることですが、…複数の細胞株等が複数の種類のES細胞由来とされたのだから、これほど頻繁に事故で混入することはありえないとするのが普通の考えでしょうね。」と反論しました:

「コンタミ事故のイメージを、歪曲して伝えています。たまたま、ピペットの先が汚染していたとかではないのですね。」 当方はコンタミの状況ーピペット云々ーを述べたことはありません。事故で混入したとは考えられないと言っているのですから、事故の可能性が高いという反論を学とみ子は書くべきです。3種類のES細胞が幹細胞を含めさまざまなサンプルの由来であったという結果を事故で説明すべきです。そうではなく「素人だまし全開のため息説明」とヒステリックに反論するだけでは誰も納得しません。「汚染のリスクはどこにあったのか?は、研究者同士で問題点を協議しない限り、第三者にはわかりません。」 ← 実験は小保方氏がほとんど実施したわけで、ほかの研究者、技術職員は小保方氏の持参したサンプルの解析を手伝ったわけでしょうね。他の方と協議することではないでしょう。「そもそも、誰がどのような実験をしていたのか公開されていない」 ← 実験は小保方氏がほとんど実施したと桂調査委員会報告書にあります。公開されています。「桂報告書は、”解析”というあいまいな言葉で、小保方氏に全責任をなすりつけています。」 ← 「解析」が曖昧な言葉ではありません。小保方氏がサンプルを責任を持って解析したのですね。小保方氏ができない解析方法であり、ほかの方の助けがあって解析したのでしょうけど、その解析の結果の責任は、助けた方にあるのではなく小保方氏にあるのは当たり前です。学とみ子でも患者さんの血液サンプルの解析は、外注とかするわけでしょ?サンプルは学とみ子の責任で採取するのでしょ?外注先の検査会社の責任はサンプルにはないでしょ?

(3)学とみ子の「ESねつ造とするには、小保方氏がES細胞を使っての捏造の手口が複雑ですし、可能性は低い」という発言に対して当方は「小保方氏がES細胞を使っての捏造の手口は最も単純なのは専門家でなくてもわかります。」と反論しました:

「小保方氏がES細胞を使っての捏造は手技上、不可能です。」 ← 不可能であるとの根拠がありません。「桂報告書は、小保方氏がマウスの種類を知らないと書き、かつ、小保方氏が、残された幹細胞の調整すらできない様子を見て、小保方氏が幹細胞の実験の詳細を知らないでいたとしています。桂報告書が、これを書いた理由は、小保方氏による故意のES混入は不可能であることを世間に知らしめるためです。」 ← 意味不明です。小保方氏がES細胞を混ぜて若山氏に手渡したという「小保方氏がES細胞を使っての捏造」が不可能であるということの根拠になっていません。「マウスの種類を知らない」こと「幹細胞の調整すらできない」ことが「小保方氏がES細胞を使っての捏造」が不可能であることの根拠にどうしてなるのでしょうか?

(4)学とみ子の「小保方氏がES細胞を使っての捏造には動機が必要」という発言に対して当方は「小保方氏に動機があるのは、自身も認めている他の不正が行われたことから明らかです。」と反論しました:

「又、ため息さんは、すり替えていますね。上司から言われて小保方氏が図表を操作したことと、ES混入させたことは関連しません。」 ← 動機の有無についてですから、問題をすり替えているわけではありません。。「上司から言われて小保方氏が図表を操作したこと」とはメチル化のデータについてのことですが、これについては桂調査委員会報告書p20に「小保方氏から誇れるデータではなく、責任を感じているとの説明を受けた。」とあります。つまり小保方氏自身が、若山氏からの命令で捏造したわけではないと言っています。動機があったことを述べています。きっと学とみ子はこの発言は若山氏をかばう発言だというでしょうけれど、誰が読んでもも私小説「あの日」は若山氏に責任を押し付けている著作で、若山氏をかばっているとは思えません。自身に最も大きな疑惑が持たれていて、研究者生命が消えるる事態なのに、何故若山氏をかばうのでしょうか?同じ論文の実験であっちの不正には動機があって、こっちの不正実験には動機がないなどとどうして言えるのでしょうか?どこに「露骨なデタラメ」があるのでしょうか?

(5)学とみ子の「理研CDBの学者たちは、手口の複雑性から、小保方氏がES細胞を使っての捏造の故意によるES混入は、可能性が低い思ったでしょう。」という発言に対して当方は「手口に複雑なことはありません。実験のすべてのスケジュールを知っている方が混ぜるだけです。」と反論しました:

「桂報告書を理解できれば、上記のため息文章など、デタラメであるとわかります。」 ← 桂調査委員会報告書のどこを読むと何故「デタラメ」であるかがわかるのでしょうか?具体性に欠ける、単なるヒステリックな反論でしかないのがわかります。「一般人だましを、そのまま地で行く上記文章です。」 ← どこが騙している文章なんでしょうか?騙しているというのなら、事実はこうとxx文書のxxに書いてあるから、ため息は嘘を言っていると具体的に指摘すべきです。学とみ子の根拠のない言いがかりです。

###############

騙すというのは以下のような例です。学とみ子の記事のコメント欄を読んでください。昔のYahooブログのコピーですから読みにくいところがありますが、丁寧に読めばわかります。

学とみ子が「T細胞からできていないからねつ造だとかで騒いだ、あるいはT細胞からできてなくてはいけないとの話をした研究者がいる」と言ったのに対し、hir*tan*3*wank*さんという方が「そのような研究者も実在していないのに、あたかもそんな研究者が実在するかのように喧伝して、一般人に間違った情報を流しているのですね。」とコメントしたら、学とみ子は「研究者が実在する必要は無いです。私の判断ですから。」と返しました。自分の創作でデタラメ発言をして「一般人をだまし」ていることを自白しています。お笑いですね。

###############

(6)学とみ子の「大変大事であるにもかかわらず、ES混入原因については、調査委員会は、最初から検索を断念していたようにも思えます。」という発言に対して当方は「学とみ子の妄想です。原因を探った結果の報告書です。」と反論しました:

「一般人だましを、そのまま地で行く上記文章です。」 ← はあ?ここでもどこが騙しなのかわかりません。具体的に指摘することができない、ヒステリックな対応ですね。

(7)学とみ子の「調査委員会は、実験関係者を集めて、ES混入原因について、相互に議論させることもしませんでした。」という発言に対して当方は「あたりまえでしょ。調査するのに関係者を集めて議論させるなど聞いたことがありません。」と反論しました:

「桂調査委員が、一人一人、STAP実験にかかわった研究者を読んで「混ぜたか?」と尋問して、何がわかるんですかね?」 ← はあ?調査するのに、関係者を集めて議論させるのですか?地位の異なる関係者を集めて不正の有無を調べるために議論させたら、ホントのことが聞き出せると思うのですかね。下の者は上の方がいる前で上の方に不利になるかもしれない証言を言うとでも思うのですかね?学とみ子の常識を疑いますな。「実験上の事故が起きた時に、実験者同士で、お互いにミスの可能性を指摘し合う。」 というのはありえないことではありませんが、この件は不正の有無を調べているわけすよ。事故ときまってない事件ですよ。悪意のある不正行為かもしれないという事件ですよ。関係者が集まって協議するなんてことはありえないでしょうが。名探偵ポワロが複数の容疑者全員を一室に集めて、証言させて、お前が犯人だと断定するような小説じゃありませんよ。

(8)学とみ子の「調査委員会は、ES混入原因調査の難しさを予想して、①②③の区別に世間の目が注目されないようにしたのでしょうね。(①〜③は学とみ子の記事にあるES細胞が混入した場合の説)」という発言に対して当方は「学とみ子の根拠のない妄想です。」と反論しました:

「一般人だましを地で行く上記文章です。」 ←はあ?どこが騙しなんでしょ?何故、桂調査委員会はES細胞が混入していたという事実を前にして、混入の可能性の議論を隠す必要があるのでしょ?報告書p30には事故と故意の場合を考えた結果、「過失(事故)というより誰かが故意に混入した疑いを拭えない」と書いてあるではないですか。学とみ子が報告書を読めないようですね。

(9)学とみ子の「ES混入原因については、各実験者に実験の詳細を提出させず、フェアに疑惑を追及していないこと」という発言に対して当方は「ほとんどの実験・解析を実施した小保方氏が実験の詳細を提出しなかった、若山氏は提出している、実験を手伝った者が実験ノートを作るわけがない」と反論しました:

「誰がどのような実験を行ったのか、桂調査委員は明らかにしなかったのだから、提出された実験ノートの状況もわかりません。彼女のかかわったのは、STAP細胞の作製と直後の処理、小保方氏がコメントしないのは、実験者の主体性に配慮しているから、実験を誰がやった、やらないで、研究者同士がもめたりしないように、桂調査委員も聞き方を工夫した、問題点を明るみにせず印象操作で終わらせたいと、桂調査委員たちは工夫した」 ← 妄想コメントとしか言えないですね。「誰がどのような実験を行ったのか」 ← 小保方氏がほとんどの実験の責任者です。キメラ、幹細胞の作製は若山氏に責任がありますが、その材料は小保方氏に責任があります。「実験者の主体性に配慮している」 ← 小保方氏がそのような言動であったという根拠がありません。むしろ「あの日」を読めばわかるように若山氏に責任を押し付けています。「桂調査委員も聞き方を工夫した、問題点を明るみにせず印象操作で終わらせたい」 ← 桂調査委員会がそのようなスタンスで調査したという根拠がありません。学とみ子の妄想です。

(10)学とみ子の「ホントの疑惑は 特許図に使われたキメラマウスのTCRの図の出どころ」という発言に対して当方は「小保方氏が作製したんでしょ?小保方氏が開示すればいいのです。何故開示しないのですか?」と反論しました:

「小保方氏がキメラのTCR図を作製したことが出てくれば、桂調査委員は、その実験の詳細をさらに求めざるを得なくなります。」 ← 桂調査委員会は特許申請については調査対象外ですから調査していません。小保方氏がキメラのTCR図を作製していたら、笹井氏、丹羽氏は疑惑を持ちますね。大事なSTAP多能性の証明の実験を、笹井先生がなぜ、外したのか?」 ← 丹羽氏はTCR再構成を利用した結果は怪しいと思って笹井氏に進言していたんでしょ。論文に幹細胞のTCR再構成の実験結果は掲載しなかったわけですね。問題になってから丹羽氏は幹細胞にTCR再構成はみられなかったと報告したわけです。論文に掲載したら不正行為であると判定された可能性が高いですね。小保方氏は開示できない事情があったんでしょ?どんな事情でしょうかね?

(11)学とみ子の「FES1とFES2のSNPの乖離の問題」という発言に対して当方は「乖離を問題にする意味を学とみ子は明らかにしたことがありません。何の意味があるのでしょ?」と反論しました:

「FES1は、どのような細胞なのか疑問です。2005年の頃のマウスコロニーSNPを反映していないことが疑問です。」 ← 学とみ子は当方の反論に答えていません。答えられないのでしょうね。乖離していた原因は親マウスの染色体がホモになってなかったからで、FES2由来の幹細胞等がなかっただけ、何の問題がある話でしょ?

(12)学とみ子の「検証チームは、可能性の低いキメラ実験を検証の第一に挙げたことが問題だ」という発言に対して当方は「可能性が低いという根拠がありません、実績のある方がキメラ作製を実施しました。多能性を示す決定的証拠になりますから当然」と反論しました:

「どんなに注入技術が高くても、細胞が初期化していなければキメラはできません」 ← はあ?だから初期化の証明にキメラ作製実験を実施したんでしょ?この答えは意味不明ですね。「小保方氏の目指した初期化レベルはすでに達成できていたと考えていたと思います。」 ←はあ?バッカじゃないの?初期化がホントかどうか調べるのに、達成していたと考えていたという根拠があるのかよ?「小保方氏の目指した初期化レベル」とはなんだ?「検証チームは、論文としての整合性が必要と感じていましたから、そのためにキメラ達成を目標としました。」 ← 意味不明。「論文」とはなんでしょ?Nature の2報であるわけがないですね。とするとBCA論文ですかね。論文に書く前に、論文の記述と整合性をとるために行った実験かよ。バッカじゃないの。実験結果を得てから論文を書くのでしょうが。学とみ子は論文を書いてから、それに合わせて実験するのか?

(13)学とみ子の「桂調査委員会は、ES混入の原因を追究しないと決めました。」という発言に対して当方は「違います。追求を試みましたが警察のような法的な権力がないから、それ以上追求できなかったのです。」と反論しました:

「警察だって、わかりませんよ。研究者同士で協議し合わせないと、問題点が出てきません。ため息さんは、素人だましを続けていますね。」 ← 「桂調査委員会は、ES混入の原因を追究しない」とはどこに書いてあるのでしょ。学とみ子の妄想ですね。上記のように関係者の話し合いで、不正事件が解決するのかよ。桂調査委員会報告書には「「研究不正」が含まれるかどうか、もし研究不正が含まれるなら、その責任を負うべき者は誰であるかを調査した。」とあるではないですか。研究不正にはES細胞の混入が含まれるのは当然ですよ。学とみ子は桂調査委員会報告書を読めないようですな。当方のどの発言が素人を騙しているのですかね。具体的に言ってみろ。できないだろ。

(14)学とみ子の「桂調査委員会はできるだけ、研究者を助けることを主体に、結論を導きました。」という発言に対して当方は「桂調査委員会にそのような意図があったという根拠がありません。学とみ子の妄想です。」と反論しました:

「仲間たちの実験上の問題点を調査することのできる人は、研究者だけです。だから、研究者は研究者を助けるのは当然ですよ。」 ← バッカじゃないの。研究者は不正行為をしたとする研究者を助けない。不正行為と疑われたが不正行為でないと考えたら助ける。当たり前でしょ。無批判に助けるわけがない。「研究業界を守る必要」 ← は真偽を明らかにすることです。実験データの提出を拒否する研究者は助けないですな。

(15)学とみ子の「調査の対象が、小保方氏、若山氏、丹羽氏に限定されている」という発言に対して当方は「当事者ですからね。当然」と反論しました:

「桂報告書には、3人のみが、調査対象であると書かれています。桂調査委員は、調査対象の3人以外の若山研究室の人たちに、何か聞いたかもしれません」 ← 笹井氏が亡くなっているので残り3名なのは当然ですね。ほかの研究員から事情聴取したのは「CDB若山研メンバーは全く知らないという回答」p15があるので明らかです。「それぞれの人の言い分が相互に矛盾がないか?などを調べたりしていないでしょう。」 ← はあ?矛盾の有無を調べるのが調査です。他に関係者に聞いて、何を調べるんでしょ?矛盾があったら再度聞き取り調査するでしょうね。

(16)学とみ子の”当方からのOoboeのコメントに対する発言”に対して「実験材料が無くなっていても、なんとも思わないため息さんがいますね。」 ← はあ?当方の発言のどこを読めば「当方は実験材料が無くなっていてもなんとも思わない」と書いてあるのでしょ。この件に関しては、Oobeが小保方氏が「ホルマリン漬けの4Nキメラ胎児がなくなった、これがあれば由来細胞がわかる」と書いてあるというから、4NキメラのDNAが存在し解析したらES細胞由来だったわけで、何故、小保方氏がこのような「これがあったらわかったはず」と書いたかわからないとしたわけですね。

小保方氏は「紫外線をあてたら緑に光るはずだからSTAP細胞由来キメラとわかるはず」と言いたかったのではないでしょうか?DNA解析がなされてES細胞由来だったということを知っていたにも関わらず「これがあったらわかったはず」と書いたのは、読者に緑に光ること、すなわちSTAP細胞由来を想像させたくて書いたのではないでしょうか?

(17)学とみ子の「図表のねつ造判定と、ES混入とは別問題であると明確な線引き」という発言に対して当方は「小保方氏には研究不正の動機があったことを示す重要な事項で、ES細胞が故意に混ぜられたとするのなら、その動機を持った関係者の一人というか唯一の関係者ですから無関係ではない」と反論しました:

「ES混入をしてしまう、ES混入をしようと思う人が他には絶対にいないとは、保証できないです。」 ← 意味不明な反応ですね。何がいいたいのでしょ?

当方の発言「緑に光った/Oct4の発現があっただけでは多能性の証明にならない」に対して学とみ子は「学とみ子は、そんな単純な話をしているわけでない。」 と反論しています。では、お聞きしますが、学とみ子が「STAP細胞」といったときはどんな細胞を示しているのでしょ?その定義を教えてください。撤回された論文の定義はstimulus-triggered acquisition of pluripotency細胞ですよ。多能性を獲得した細胞ですよ。そして、桂調査委員会の結論は「STAP細胞が多能性を持つというこの論文の主な結論が否定された」ですからね。つまり酸浴し生き残った細胞に多能性があったという証拠はないということですからね。

「ため息文章でもわかるが、「多能性」の意味を敢えて単純化させている。」 ← ?はい、では多能性とはどんな意味なんでしょ。教えて下さいな。「STAP細胞はあった」などということは言わないように。撤回された論文のSTAP細胞は否定されたわけですからね。例えば、「STAP細胞はありますか?」と質問されます.手短に答えると,STAP(stimulus triggered acquisition of pluripotency)細胞と命名された全能性細胞は存在しません.とするのが科学界の常識ですからね。これを覆す事実は8年経過しましたがでてきませんからね。科学の議論に耐えられるSTAP細胞の定義を教えてください。

小保方氏の目指した初期化レベルとはなんですか?定義してください。

STAP細胞は、光らなくても、小保方氏には初期化現象が起きた事がわかる。とはなんですか?小保方氏だけが初期化していると判断できても科学にはならないのはおわかりですよね。

小保方氏が証明できたレベルの初期化とはなんですか?定義してください。

初期化の所見とはなんですか?定義してください。

学とみ子は、そんな単純な話(緑に光った/Oct4の発現があっただけが初期化の意味)をしているわけでない。では、学とみ子のSTAP細胞とはどんな細胞なんですか?

ハンニバル・フォーチュンさん、Dさんのコメントがあったことですから、これまでの学とみ子の発言から、学とみ子のSTAP細胞事件についてのスタンスをまとめてみました。具体的な引用元があったら添えますが、探すのが大変なので、記載していない場合もあります。また過去の主張と現在の主張が異なっている可能性があります。ハンニバル・フォーチュンさんの学とみ子の評価とちと違うところがありますが、最近の学とみ子の発言を優先して以下にまとめてみました。

>学とみ子:違うのなら訂正コメントをちょうだい。訂正しますからね。

青字は学とみ子の発言・考え。ピンク字は当方の考えです。

①STAP細胞はあった?:

「小保方氏のSTAP細胞は実現されていた」 ← 学とみ子のSTAP細胞とは論文で定義されている”刺激によって惹起された多能性を獲得した細胞”のことかどうかはっきりしない。Oct-GFPを仕込んだ細胞が致死的な刺激で緑に光った、すなわち初期化関連蛋白の発現があった細胞で、多能性を獲得したかどうかは問わない細胞のことのようだ。勿論、この緑に光った細胞は多能性があるかどうかはわからない細胞であるからSTAPと呼ぶのは不適当である。このような細胞は、後日の検証実験や第三者の再現実験で多能性が証明されなかったにも関わらず、多能性があると信じているらしい。あるいはこの緑に光った細胞は初期化され多能性があるという証拠であると主張するのかもしれない。しかし、当然のことながら緑に光った/Oct4の発現があっただけでは多能性の証明にならないわけですが、その論理は無視するのでしょうかね。論文で定義されたようなSTAP細胞は実現されていなかった。

② ES細胞は混入した?:

「混入があった」。「混入があった」。 Ooboeは解析したサンプルが怪しいのでES細胞の混入は疑わしい。サンプルが疑わしいのは当事者である若山氏が用意したから。一言居士氏は若山氏が小保方氏持参の細胞の核からntES細胞を作ったのであって混入はないとしている。和もが氏は、解析したサンプルは誰かが意図的にラベルを変えた結果で、桂調査委員会の解析したSTAP幹細胞はSTAP細胞であり、ES細胞としたのはSTAP(幹)細胞であったとし、混入はなかったとしている。

③ 混入したとすると、誰が意図的に?あるいは事故で?何時あったのか?:

「小保方氏が培養した7日間(day 7)の後、若山氏がさらに培養を続けその時に事故で混入した」。 「小保方氏が培養している day 7 までの間に、誰かが意図的にES細胞を混ぜた」。

④ ES細胞混入は誰に責任がある?:

「若山氏で小保方氏にはない。ただし若山氏レベルでの混入は意図的ではなく事故であったから過失である」。 「小保方氏」。

⑤ 桂調査委員会報告書の「幹細胞作成時に混入があった」との結論:

「小保方氏が持参した細胞にはES細胞が混入していなかったという意味、作製材料には混入していなかった、若山氏が幹細胞を作製したときという意味」。 「小保方氏が持参した細胞にすでにES細胞が混入していた。作成時とは作製材料にすでにあったことも含む」。

当初、学とみ子はES細胞の混入は事故であったとし、その混入は誰の実験レベルであったかを明確にしていなかったのですが、事故混入説で小保方氏に責任がないとするためには、day 7 以降培養を続けていたとの根拠がないにもかかわらず、若山氏がday 7 以降培養していてこの期間に混入があったとしなければならず、小保方氏、若山氏両者とも無罪という結論を維持するためには、若山氏の意図的な操作ではなく過失であるとせざるをえないわけです。

⑥ 公式に認められた4件の不正行為について−1 博士論文の図の転用:

何故か「?」 ← 不正かどうかはっきりしたコメントがない。「博論の図、しかも本人はチャンピオンデータだと思っている図を別の実験の結果として提示したというのは意識した不正行為と解釈せざるをえない」

⑦ 公式に認められた4件の不正行為について−2 電気泳動図のレーンの切り貼り:

「?」。← 不正かどうかはっきりしたコメントがない。「Scienceに投稿して指摘を受けたが、rejectされたので査読者のコメントなど読んでいられるかと傲慢に拒否して、そのようなお化粧は許されないということを無視し、データの改ざんを続けた。したがって guilty」

⑧ 公式に認められた4件の不正行為について−3 STAP幹細胞の増殖曲線の結果:

何故か「不正行為と認めるが末梢的な事*」。「本人も認めているように意図的捏造だった。guilty」

⑨ 公式に認められた4件の不正行為について−4 メチル化を調べた実験の結果:

何故か「不正行為と認めるが末梢的な事*」。「本人も認めているように重大な意図的捏造だった。guilty」

*:学とみ子は「細胞増殖グラフと遺伝子メチ化の図表問題などは末梢的な事だと思います。」と評価しています。

⑩ 小保方氏しか関わっていないテラトーマがES細胞由来であったという調査結果:

「?」。 ← はっきりとしたコメントがない。誰かが小保方氏不在中にES細胞を追加注入したのではという「あの日」にある思わせぶりにだまされた? 「小保方氏の実験レベルでES細胞の混入があったことの証拠」。

⑪ TCR再構成を利用した分化した細胞の初期化の証明:

「分化したT細胞は抗原に出会わないと死ぬから、このような証明方法はそもそも不可能」。 ← STAP幹細胞にTCR再構成があったかのような特許申請書類の図についてはコメントしていない。「免疫学者が方法を否定していないので方法自体は可能。STAP幹細胞にTCR再構成のあったことを示す結果は論文にはないが、特許申請にはある。つまりTCR再構成を利用した初期化証明実験は成功したと著者はしたかったのだが、そんな事実はなかった。特許書類のゲル写真はインチキと思われる」

⑫ FES1株とFES2株の遺伝子の違い:

「親マウスのコロニーが異なるから」。 ← FES1株とFES2株の遺伝子の違いは重要であるとしているがどうして重要であるのかの説明はない。「両親のコロニーはそれぞれ近交系であったはずが、事故で別系統のマウスが混ざり、染色体の構成が一部ヘテロであった。その子供、多分兄弟相当のFES1株とFES2株の違いは両親の染色体の一部がヘテロであったことが反映したもの。FES1株とFES2株に違いがあってもFES2株のSTAP幹細胞等への混入がなかったので、重要性はどこにもない。結果として両者で異なったSNPsを他の細胞株の由来を調べるのに使っただけ」。

⑬ シニアの研究者が騙された?:

「騙されるはずがない」。「小保方氏が騙した。不正と判定された実験や結果の図をシニアは見抜けなかった(騙された)。”STAP細胞”と称される細胞塊にES細胞が混入していることは、大きさだけが区別の基準だから若山氏には見抜くことができなかった。」。

⑭ 早稲田大学の博士号取り消し:

「不当である」 ← 学とみ子は不当と思っているかと思いますがその根拠はわからない。「当然。そもそも最終的な博士論文はできてなかった。草稿しかなかったから、誤って提出したというのは嘘である」

⑮ STAP事件に対するマスコミの対応:

「不当である。いいがり、論理のすりかえ等々、過剰な小保方氏批判であった」。過剰な、センセーショナルな取り扱いであったことは認めるが、そもそも著者等がマスコミを利用した宣伝に始まったことを何故養護は取り上げないのか?研究不正を行っていたのに何故あのような記者会見ができたのか、擁護はどう思っているのか教えてほしい。

⑯ 「あの日」の評価:

「STAP事件における事実が記載された重要な参考文献である」。「私小説である。小保方氏に不都合な事実の記載はなく、真偽が不確かな伝聞情報を使った・創作した若山氏を陥れることを目的とした著作である」。記者会見で騙された科学に無知な擁護が小保方氏を支持するような発言をネットで行ったことに、このような私小説の執筆に至った責任の一端がある。桂調査委員会報告書を理解できない擁護がまだいるのが情けない。

⑰ 桂調査委員会報告書の評価

「桂報告書はSTAP擁護論をサポートしている」。「桂報告書&BCA論文はSTAP細胞・現象を否定した理研の公式報告書である」。

まだあるでしょうから、追記します。とりあえずここまで。

追記があります。

MacBookPro M1 のOSを12.2 にアップしたらBluetoothでも2.4GHzのUSB無線でも使えるDeliToo-JPのマウスが使えなくなった。Bluetoothでも2.4GHzUSB無線両方ともだ。

原因がわからず、同じマウスをM1 Mac mini OS 12.2 で使ったら全く問題ない。もともとBluetooth mouseのカーソルの動きが調子悪いときがあったんだよね。

macOS Monterey 12.2にしたらMacがスリープしなくなった件という記事があって、スリープにならないという症状がBluetoothをOFFにするとスリープできるようになることがあるらしい。ともかくBluetoothがなにやらからんでいようだ。

Bluetooth がON だとスリープ中にバッテリーを使い切っちゃうというトラブルもあるらしい。

上記の M1 MacBookPro OS 12.2 では Apple の Magic mouse は問題ないからこっちを使うことにした。解決策をcut & try で探すのも、 Apple のマウスじゃないから情報が少なくネットで探すのも面倒だからだ。

[ 追記 ] 2022.2.11

Apple はすぐアップデートして12.2.1 をリリースした。このアップデートで上記のBluetoothの問題は解消されたらしい。マウスの問題はどうなるか、今は手元にないから後で試してみる。

[ 追記 ] 2022.2.23

この 12.2.1 のアップデートと直接関係があるのかどうかはっきりしないが、M1 Mac mini と 1台の M1 PowerBook Pro 13inch のThunderbird での所属組織のメールアカウントだけ送受信ができなくなった。この組織のメールはGmail である。もう1台の M1 PowerBook Pro 13inch では問題がない。iPhone でも問題ない。他のGmailのアカウントでは問題ない。他のGmail以外のメールアカウントも問題ない。何かがあって、Mac の機種と 特定の Gmail のアカウントだけで生じている。この問題のメールアカウントはIMAPで利用しているから、そしてサーバにあるメールは削除していないから、再度設定すればいいはず。

ということで、

1) /User/~/Library/Thunderbird/Profiles フォルダのバックアップを一応作製

2)Thunderbird の問題のアカウントを削除

3)あらたにメールアカウントを設定

4)該当のSMTPサーバを削除

5)新たに該当のSMTPサーバを設定

多分、新しいメールアカウントとして設定する前に、4)のSMTPサーバを削除したほうがいいのだろう。

これまでの設定していたIMAPサーバやSMTPサーバのThunderbirdで見える部分の設定パラメータは、メールの送受信ができているMacや他のWinの機器の設定パラメータと全く変わっていない。というわけで、原因はわからない。OS を 12.2.1 に変えたのが原因なのかもわからない。同じ頃だっただけで、おなじようにバージョンアップしたMacでは問題がない。謎であるけど、復帰したから、いいことにする。

新型コロナCOVID-19の第6波のピークがいつ来るのか?という予想がなされていて、最近は増加傾向がやや減弱していることから2月初旬という予想が多いようです。1月3日から2月2日までの感染者数をプロットしてみました。データはNHKによります。東京都の感染者数の5倍と全国のそれとがよく一致しています。

確かに、1月中旬までの指数関数的増加はやや陰りがみえて、この1週間の増加の程度は減弱しているように見えます。1月3日から2月2日までの感染者数を指数関数にあてはめると、全国では16万人くらいになりますが、現実には約10万人でした。つまりこの週末の減少が大きくその前の感染者数からの指数関数による予測から外れて増加の程度が減少しているようです。しかし、2月2日現在、2月2日現在ピークに達したとは言えません。TVニュース等ではピークに達することをピーク・アウトという言葉が使われていますが、これは和製英語で英語では reach the peak でしょうね。

以下はいずれもネットの記事でオリジナルにはあたっていません。

政策研究大学院大学、土谷隆教授は2月上旬と2022/02/01 に予測。

愛知県立大学 看護学部 清水宣明教授は2022年2月1日の予想で今週(今日、2月3日を含む週)と予測。

尾身茂氏ら有志は2022年1月29の予想で2月上旬。

誰だかわからないがFNN(フジテレビジョン系)は2022年2月2日の予想で2月1日から9日のあたり。

山際再生相は2022年2月2日の予想でそろそろピークである。

いずれも、第5波のとき同様、なぜ減少に転ずるかの根拠があるとは思えず、だいたいこんんなもんだろという丼勘定のように思えます。皆さんの希望的予想と変わらないと思います。

年代別感染者数を見ると最近は十代が増えてきています。要するにワクチン未接種者が多いからでしょうね。60歳以上の割合は減っていますが、割合が減っているだけで絶対数は増えているわけで、ジジイである当方は逃げ回ることを続けるのが得策なわけです。

インフルエンザの場合は、子供が学校から家庭に持ってくるというパターンが多いと思っているので、同居する学校に通う子供がいる、子供・学生相手の商売しているから必ず予防接種をするというのが当方の方針でした。今度の新型コロナウイルスの場合は逆ですが、変異があった結果、子供も容易に感染するようになってきたようなので、これからはインフルエンザ同様に子供・学生が家庭に持ち込むというパターンになるのかもしれませんね。

お、今日、2月3日、東京都は新規陽性者は20,679人だ。昨日水曜日は21,576人で、これまで木曜日は水曜日より増えていたから、ひょっとすると昨日2日がピークだったのかもしれない。明日金曜日が減少していたら確実だな。

拙ブログ管理人は、これまで常勤・非常勤という立場で複数の大学等で講義をしてきた。現在はどうなっているかわからないが、20年以上前の国立大学医学部は1学年の定員が100名前後で、講義に出席しているのは3,4割だった。出席などもちろん記録しない。医学部に限らず当たり前だったように思う。常に出席する学生と、常に欠席する学生とがいたわけだ。当方の学生時代は後者だったのだ。だから成績簿はカフカ全集だったのだ。

科目によって異なるが、医学部は教員スタッフが多いので1教員が通年の30回、あるいは半期の15回全部の講義を担当することはあまりなく、交代したり専門分野の非常勤講師が担当したりすることになる。非常勤で教えに行くと、受講する学生がs少ないので、責任教員が非常勤の先生に恐縮しておわびすることになるのがしばしばあることだった。非常勤の先生がそれなりに有名だと教室が該当学年の学生以外がいて満員になったりする。いわゆるオムニバスの講義では、あまり講義をする機会のない臨床の講師の教員が学生が少いと怒ったりしたこともある。毎年、講義するわけではないときは、1回の講義のために、臨床業務の合間に準備するわけで、教室に来たら20人しかいないなんてことになると、怒るのもよくわかる。

出欠を記録するのに、拙ブログ管理人がかつて勤務してい大学では、学生名簿が事務室にあって、講義のときこれを持参して、講義中、学生が自分の欄にサインするという手順を一時期やっていた。これで出欠の記録を取るわけだ。1科目を複数の教員が担当するので、この出欠簿は講義終了時に事務に返却する。しかし、だれも出欠をカウントしない。そんなことをする人手がないのだ。問題児が出てきたとき、初めてそいつがどのくらい講義にでていたかを調べるわけだ。代返が簡単でチェックなどしない。代返もしてくれないことのほうが問題だった。

要するに、授業に出てこなくてもいいけど試験は通ってちょうだいねというスタンスであった。昔も今も、どの大学でも学則で1/3以上の欠席には単位を与えないことになっている。古くからある国立大学では、今は知らないが、昔は有名無実の規則であった。

それに比べ中小大学では文科省の監督が厳しく、大学がいい加減にやっているということが知られているので、出欠をきちんと記録しなければならない。中小私立大学は文科省に睨まれたら存続の危機になるからね。日大はでかいからいいかもしれないが、それでも国からの補助金がないと大変だ。

高校のように講義の前に、学生一人ずつ名前を読んで出欠をとっていたりしたら時間がもったいない。学生証はフェリカのカードになっているから、読み取り機を各教室に備えて出欠の記録を取る大学が多いと思う。これだと人手を必要とせず、予め設定してあれば自動的にカウントされるわけだ。

このシステムでは、一人の学生が複数の学生の学生証を持ってきて記録することになるわけだ。学生は輪番で行ったりしている。教員だってわかっているから、時々、そのような学生をみつけてとっちめることになる。学部長のお説教ですな。

現在当方が勤務している大学はそんな設備がない。金がないのだ。でも出欠の記録を確実にとらないと文科省に怒られる。出欠は大学が用意した市販のシステムに教員が毎回入力する。しょうがないから教員が毎回出欠を毎回とるわけだ。新型コロナウイルスのため、教室ドアが換気のため開放されていて、他の先生の講義の様子がわかることがある。口頭で学生名を読み上げて出欠を撮っている教員もいる。当方は、名簿を回覧してサインしてもらうことにしている。1クラスの人数が少ないのでこれでいい。講義終了時、小テストを実施するので学生はすぐ席を離れない。このとき頭をカウントするのだ。必ず代返で友人のサインもする学生が出てくるわけで、頭をカウントして一致しないと、名前を読み上げて確認するのだ。1回これを実施すると、当方の講義では代返はできないというのが、ほかのクラスにも伝わって、代返することはなくなる。

こんなことまでして出欠を記録しないといけないのは当方の大学が中小の大学だからだ。だから、学生は、聞きたくもない講義に出席しないといけないことになる。記録をとっているので欠席数が多いと試験も受けられず単位の取得ができない。文系の大学と異なり資格を取得する大学なのでほとんどの科目が必須科目で、落とすとほぼ確実に留年になる。

いやいや出席せざるを得ない講義では、学生さんは何をする?あなたは何をしていた?

①最後尾2列の学生さんはスマホをいじっている。上に述べたように教室のドアが開放されているので、廊下を通ると、最後尾の学生が講義中にスマホをいじっているのがよく見える。

②寝る。午後1番の講義は、学生さんはバタバタ倒れている

③内職する。ほかの講義で出された課題を書いている。最近はレポートはワープロで仕上げて提出が多いので、ノートパソコンを使って講義中にレポートを書く学生はまだいない。手書きで埋めるような課題を書いている。

④前後左右の友人とおしゃべり

当方の講義では②は妨げることはできない。①③④はわかるので「ほら、そこのお兄ちゃん、おねーちゃん、講義に興味がないのなら、寝てなさい、他の人の邪魔するな」と該当学生を指差して注意する。これを2回位すると、②以外はほとんどない。

寝ている学生を起こすべく、簡単なデモ実験をする動画を見せると、一斉に顔をあげて注目するのだが、終わると一斉に頭が落ちる。興味がないのだろう。当方は落語を演じているわけではないから、あきらめている。

ところが、昨日は、前から2列目に座っていた学生が、講義のために予め配布した資料を机の上に広げることもなく、文庫本を講義の始めから最後まで読んでいるのだ。もちろん、講義中に関係のない本を読んでいる学生はこれまでにもいたが、そのようが学生はずっと後ろの方の席についていた。今回は、目の前の2列目にいるのだ。何が目的で大学にきているのが 理解できない。興味がないのはわかるが、それなら後ろの方に座っていて、当方の目に入らないでほしい。興味がない、しかし出席しないと単位がとれない、だから来ているというわけだ。知らない情報がでてきて、しかも資格試験に必要な情報なんだから、ちょっとでも聞いておいたほうが、後に国家試験勉強をするときに知らない単語がでてきて、勉強し直すよりはるかにましだと思うわけで、またそのように伝えているわけなのにね。講義中、注意することもなく、終了時に、何故に大学に来ているの?と聞いたけど返事がなかった。それでいいの?といったらいいとのことでした。聞きたくないやつは出てけなど言うことはないけれど、気分がいいわけではない。せめて後ろの方に座っていてほしい。

講義、寝る、スマホ で検索したらこんな記事があった。つまらない講義で時間がもったいない、暇つぶしに邪魔にならないようにスマホであそびましょ、内職しましょという記事だ。馬鹿じゃないの。出席しなければいいのさ。単位放棄すればいいのさ。

授業中の「スマホ使用禁止」は教師の怠慢だなんていう記事もある。教員たるもの学生の興味を引くためのパフォーマンスが大事だという主張だ。御冗談を。落語家じゃないんだからね。スマホが大事なら講義など出席しなければいいのさ。プレゼンの方法が大事だという意見はわからないわけではないが、内容の方が大事さ。わかりにくい授業だってありなのさ。わかりやすいだけが講義の価値ではないのさ。

新型コロナウイルスのため、昨年は開催できませんでした。今年も、じわじわ感染者が増えているようですが。少ないうちにやっちゃえということで開催しました。

突き出し:クリームチーズと酒盗、ホタテ貝柱に抹茶と明太子、鳥ササミとアボカド、醤油わさび

刺身盛り合わせ:中トロ、タイ、ブリ、サーモン、ホッキ貝

ヒラメの薄造り

ローストビーフ:2kg

お煮しめ:さといも、ほししいたけ、にんじん、こんにゃく、ぎんなん、たけのこ、きぬさや、とりもも

なます

チキンの赤ワイン煮:鶏もも肉ぶつ切りを炒めた玉ねぎスライスに加え、赤ワイン、ケチャップ、しょうゆ、ウスターソースで煮込む。

4つの家、各2名、合計8名の予定でしたが、1名欠席でした。飲んで食って大騒ぎ。くたびれました。どう考えても食料が多すぎた。

んで、ローストビーフの半分はお持ち帰り。チーズケーキは2つ作ったのだが、1つはお持ち帰り。おせちはいらないだそうで。残り物の始末に何日かかるか…とほほ。

あけましておめでとうございます。

旧年中は、多くのコメントをいただき、ありがとうございます。

本年も、このブログは維持していく所存ですので、多くの批判、ちょっぴりでもいいので賛同のご意見がありましたらお願いいたします。またご自身のご意見を表明するのに、全く関係のない話題なら別ですが、コメント欄をご自由に利用ください。

残念なことにペル丼氏は、ご自分のブログには書けないような恥ずかしいコメントを相変わらず投稿してきますので、本年も検閲対象とし、ゴミ箱に捨てることになるでしょう。

と、ご挨拶とつまらないことはさておき、皆様には幸多くの年となることをお祈りしております。

そんで、朝8時なのにお屠蘇と称するお酒を飲んで、駅伝をコタツに潜り込んでみかん片手にTV観戦という例年通りの元旦ですが、今食べている当家のお雑煮には以下のようです。

昆布、カツオだしの醤油ベースで、人参、大根の短冊斬り、鶏もも肉、かまぼこ、餅は長方形を焼いて、せり、イクラでございます。ゆずの皮を添えます。関東、東北系ですかね。

さて、学とみ子のデタラメ記事を、新年早々、学とみ子が31日夜に記事をアップしたので、以下にこれから書くことになるわけです。

さて、大晦日の学とみ子の記事、ため息ストリーは、わざとやっているのか?天然でなく作為的ですは、このタイトルからして意味不明です。「わざとやっている」とは、正しいこととは異なる意見を敢えて書いているということでしょうか?天然とは、そのアホらしさがわざとではなく、生まれつきであるということですが、そうではなく敢えて誤った意見を当方がのべているということのようです。あたかも学とみ子の意見が正しく、これがわかっているのに、あえて意識して反対意見を演技で述べているという意味のタイトルなんでしょうかね。そう考えているとしたら、それこそ学とみ子の方が天然のアホなんですな。反論のための反論を構築しているわけではありません。明らかに根拠のないデタラメを当方は批判しているわけです。

「一言居士さんが引用してくれた博論ですが、…」と以下に紫字の転載があります。この紫字は一言居士氏の 「11jigenが公表した日本語の博論概要」とする博論概要が転載されている記事があって、ここからさらに転載したものです。どうして学とみ子は原著をあたらないのでしょうか?早稲田大学はすでに小保方氏関係の公開文書は削除していますが、小保方氏博士論文概要の魚拓、やもう一つの魚拓があります。また博士論文の論文審査報告書の魚拓もあります。早稲田大学のページがなくても、話題になったのですから誰かが魚拓をとってます。11jigen氏のページに早稲田大学のページのURLがあるのですから魚拓から探すのは簡単です。

この小保方氏が書いた紫字の文章を読み、学とみ子は「当然、小保方氏はこうした過去の文献データを参考にしています。…ですから、論文としてアクセプトされるのですね。」 ← は?この博士論文の概要を読んで「論文としてアクセプト」とはどういういみでしょ?早稲田がアクセプトしたということでしょうか?「小保方氏はこうした過去の文献データを参考」としていますが、肝心の博論のIntorductionには引用文献が全くない、NIHのWeb site 記事のコピーだったということについて学とみ子はどのように評価するのでしょうか?お聞かせください。早稲田大学の審査員が素人だからわかりやすくしたなどというのはありえないことですよ。博士論文を書いたことがあるのだから、Introduction とはどのような意味のある部分なのか理解して書いたのでしょ?

「小保方氏が持参した着後すぐのスフェアをいれたという証拠はありません。」

「しかし、小保方氏が故意に入れた」

この連続した2つの文の「入れた」は「何を、どこにいれたのか」同じではないと思えるのですが、学とみ子の日本語のレベルではこのような意味不明な文章になるのが当然なんでしょうね。多分前者はスフェアを入れたのですから入れた先は胚盤胞の胚ですね。後者は、小保方氏はキメラ作成のためにスフェアを入れてないのですから、ES細胞を培養皿に入れた、でしょうね。

「小保方氏が持参した着後すぐのスフェアをいれた」が「小保方氏しか作成できないSTAP細胞を胚盤胞の胚に注入した」ということだとします。小保方氏が持参した細胞をすぐに使ったという証拠は①「あの日」に小保方氏自身が若山氏とスケジュール調整して実施したとある、②撤回された論文にはday7という記述ばかりで、それ以降は死に行くとあるから7日以上培養して使ったということは考えられない(一部キメラ作成効率比較のため10日間の培養がある)③論文の記述基づき、あるいは小保方氏の意見を聞いて理研は小保方氏と共に検証実験を実施したわけだが7日間の培養しかしていない。持参されたSTAP細胞をすぐに注入したのだから、混入したのが若山氏の実験レベルではありえないと桂調査委員会は判定し、ES細胞が混入したのは7日間の培養時期であるとしたので、この7日間に培養器へだれでもがアクセスできたことを桂調査委員会は問題にしている。学とみ子は若山氏に手渡されてからES細胞が混入したと主張するが、その根拠が示されたことがない。

このあと、ES細胞汚染の記述があるが、STAP事件では、調べたSTAP幹細胞すべてがES細胞由来であり、しかも3種類のES細胞であったわけだ。これを見て事故での混入と考えるのは学とみ子だけである。学とみ子は事故で混入したと主張するだけで、その根拠は単にES細胞は増殖能力が大きいからだけである。

「理研には、ESねつ造説を作った学者、それを信じた学者、勢力構想に利用した学者たちがいました。」 ← 根拠のない学とみ子の妄想そのものである。そのような学者が理研にいたという根拠を示せといっても示したことがない。事実ではないからである。

「首相が直接任命する参与という政府の職などがあって、こうした人たちはESねつ造説を信じ、理研裁定に圧力をかけたのでしょう。」← 根拠のない学とみ子の妄想そのものである。当時の安倍政府はSTAP細胞を利用しようとしたことはあっても、捏造にしろとの圧力をかけたとの証拠はどこにもない。

「政府関係者たちにESねつ造説を吹き込んだ学者たちは、今も熱心にESねつ造説を維持しようとしているでしょう。」 ← 根拠のない学とみ子の妄想そのものである。そのような学者とは誰でしょ?

「ため息さんもそうした一人ですね。とても思考が単純で、素人をだませればよいという感がみえみえです。」← 根拠のない学とみ子の妄想そのものである。名誉毀損もはなはだしい。当方に政府関係者の知り合いなどいない。素人をだましているという証拠を示せ。できないだろ。根拠のないデタラメを書くのはいい加減止めてほしい。学とみ子のデタラメを信じるバカがでてくるからね。

澪標さんが紹介された東京大学医科学研究所システムウイルス学分野のSato Lab のオミクロンの論文について当方がコメントしました。このコメントを読んで学とみ子は、当方のコメントは誤りである、メッセージがないとけなしています。

「著者は、自らの基礎データから、オミクロンは軽症化していく可能性が高いと言いたいのですね。」

いえ、「オミクロンは軽症化していく可能性が高い」などとは書いていません。英文論文を読むのが面倒な方はSato LabのTwitter

速報です。#拡散希望

当ラボ主宰の新型コロナ研究コンソーシアムG2P-Japanは、新型コロナウイルス #オミクロン株 の病原性が、 #デルタ株 や従来株よりも低いことを、実験動物を用いて実証しました。1/5 pic.twitter.com/QvH7ZYWrQE— The Sato Lab (Kei Sato) (@SystemsVirology) December 25, 2021

ただし、オミクロン株の伝播力は、デルタ株の3-5倍高いことも示しています。仮に弱毒化していたとしても、有症化・重症化のリスクがない訳ではありません。加速的な流行拡大によって、また第5波のような医療逼迫が起きてしまうリスクはゼロではなく、引き続き感染対策を続けることが肝要です。4/5 pic.twitter.com/D9NVCKSUxq

— The Sato Lab (Kei Sato) (@SystemsVirology) December 25, 2021

にかれらの主張が書いてあります。決して「オミクロンは軽症化していく可能性が高い」などという意味不明な表現はどこにもありません。「ウイルスの軽症化」とはなんでしょ?ウイルスが病気になるの??これが医師の発言する言葉でしょうか?

著者はオミクロン株はデルタ株に比べ病原性が低下=重症化を招きにくい といっているんですよ。なにが軽症化なんだよ。

「>伝染性は指数関数的な関係に…のが主旨ですね。」と当方の文を変なところで切って引用しないでほしい。誤解を招くだけだろうが。病原性と伝搬性の患者数との関係を論文にあるように書いたのだから、その一部だけを勝手に切り分けるな。

「ただただ、論文を読むセンスがため息さんにないのです。」 ← 何を言っているんでしょ。学とみ子はセンスどころが、正しく読む能力もないのにですよ。人を批判できる立場にいるのかよ。

「英英辞典を持ち出して、丹羽論文を解釈しようとする手法と同じです。」 ← バッカじゃないの?まだ理解できないの。are found は丹羽氏総説の解釈の問題ではないのだ。英語の問題なのだ。学とみ子が中学生でもわかる be found の意味がわからないだけなのだ。

「学とみ子は、成功したキメラ作製実験では、スフェアを一旦、培養した後に注入したのではないか?の可能性を考えています。」 ← 白昼夢を見るのは勝手だけど、根拠もないデタラメを書くな。だいたいキメラ作成に成功したという事実はないのだ。論文は撤回されたのだから、そのような事実は著者も科学的に発表していないのだ。まだわからないのか。

「他の実験では、day7なる言葉が出てきますが、キメラの時には出てきません。」 ← また、嘘を書く。Article Extended Data Figure 7 | Generation chimaeras with STAP cells. b の表にある。論文読んでないのだな。

「general にはいろいろな訳があり、長官もあると、澪標さんさんから頑張れ学さんにも経緯を言ってくれませんか?」 ← 自分で辞書等でしらべてみろ。用例があるのかよ。誤りを指摘され、反論できないと「単なる嫌がらせ」にするのかよ。

学とみ子は「さすがに書き換えたんですかね?」といって、当方の発言を2つ転載していますが:

当方の言うこと…酸に浸したらたまたまOct3/4が発現した細胞、しかし初期化されたわけでもなく、増殖能力もない全能性もない死に行く細胞ではないのですか?

と書き換えていません。内容は全く同一でしょ。両方の文とも存在しますよ。

そんなことより学とみ子のSTAP細胞とはどんな細胞なんだよ。何回も聞いているのに答えがないよ。https://nbsigh2.com/?p=22479にあるように3つの要件「、①関係者は事故・エラーではないしキメラができる可能性はないと思っているから再現実験はしない、②著者の一人がSTAP細胞は仮説だ(実態はない)とした、③作成したとするキメラ、STAP幹細胞、テラトーマはES細胞由来だった」を踏まえていってみろよ。読んだのだろ?当方はどんな細胞か書いたぞ。学とみ子はどのような細胞とおもっているんだよ。

「笹井氏が仮説に戻ったとイメージしているものは、ため息さんの想定するものとは違うと思いますね。」 ← はあ?この笹井氏の記者会見で「笹井氏は、”STAP細胞の能力がキメラ・幹細胞にもなる”という仮説を持っていて、それが否定されたことを知ったんですよ。」のではなく、また「”STAP細胞からキメラ・幹細胞にもなる”という仮説を笹井氏は捨てました。」のでもなく、「分化した細胞から全能性のある細胞が致死的な刺激をあたえるとできるという説が仮説になった」と言ったのですよ。本心ではfake実験だったのではと思ったのかもしれませんが、あのときはこのような表現しかできなかったのですよ。「”STAP細胞からキメラ・幹細胞にもなる”という仮説」とはなんだよ?著者等が掲げたのは「分化した細胞が刺激で初期化されるという仮説」ですよ。「STAP細胞からキメラ・幹細胞にもなる」は仮説ではなく初期化の証明方法ですよ。ホントに学とみ子は著者等が唱えた「STAP細胞」を理解できているの??バカなんですな。

「桂報告書はそこまで(7日間の培養時に混入したと)言ってないと思います。」 ← だったら、桂調査委員会は培養器にだれでもアクセスできるなどと言及するのさ。都合のいいようにばかり解釈するな。

「調査員間での合意が無いまま、書き上げられたのが桂報告書です。」 ← バカじゃないの。公式の報告書が委員の合意がないままに書かれたというのかよ。意見が違うのなら異なった意見を併記するのがあたりまえだ。そんなのはないから、委員全員が合意したことが書いてあるとするのが当たり前でしょ。その後、委員から報告書とは違った意見がでてきたのかよ。学とみ子の妄想通りの報告書ではないから、報告書の解釈を捻じ曲げているわけですね。バカですね。

「誰も見ていないのだから、”7日間の培養中に混入した”なんて言えるわけがないでしょう。」 ← STAP幹細胞もキメラもES細胞由来だったわけだ。どこで混入したかを実験者に聞いたわけだ。もっとも責任のある事件者が答えないのかわからないとしたのかわからないけど、混入時期の証言がないから、推測したわけでしょうが。もっとも合理的なのは若山氏に渡されたときはすでに混入していたという推測なわけだ。若山氏が関与しないテラトーマもES細胞由来だったからな。「7日間の培養期間」というのは若山氏に手渡すまでの期間なのは自明なのだ。

「来年も、STAP細胞にまつわる考察を続けていきましょう。」 ← 事実、根拠、証拠のない考えを妄想というのだ。考察は事実に基づいて考えることなのだ。論文の考察 Discussion て書いたことがないのか。意見を書きたいのなら、根拠を添えて説得できるように書け。事故で混入したなどと根拠のないことを言うな。