かつては1月2日に全員集合だったのですが、労働者の一人が2日から仕事だというので、近年は元旦に集まってます。

元旦は料理をなるべく切って並べるだけとしたいので前日の今日、働くわけです。

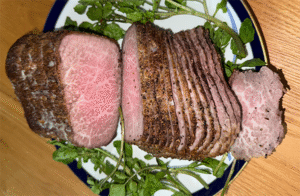

ローストビーフ 1200円/100gを1.3kg。塩と胡椒をたっぷり表面につけて200℃1時間ちょうどで肉の中心部が41℃になりました。ここでオーブンから出して室温放置すると温度は上昇しつづけ、55℃に達しました。目標は60℃なのでちと足りないですがさらに加熱するわけにいかないのでこれでよしとしました。切り口の写真は当日に。

焼く前

焼けた肉、左から温度計が刺さっているのがわかるでしょ。

アワビの酒蒸し

スーパーでは大きなアワビは売ってません。小さいけど一応アワビなので、こぶと日本酒をかけて、せいろで20分蒸しました。

海老松風

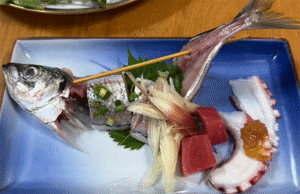

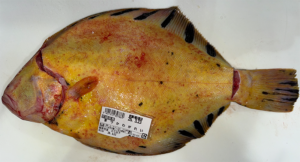

海老は小さいのでいいです400g。白身魚(今回はタイ1尾を仕入れ、刺し身ように さく を取ったときの骨についた肉やさくのはじっこ)120g、卵1け、ケシの実、醤油,味醂

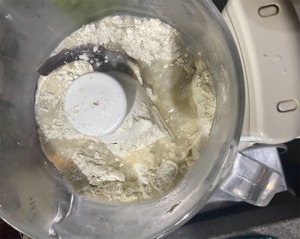

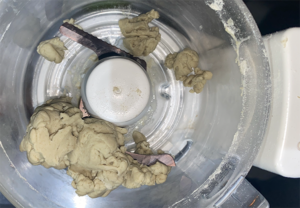

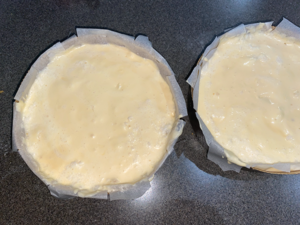

海老の半量200gは1cm位にぶつ切りにします。のこり200gの海老と白身魚、たまご、醤油小さじ1、味醂小さじ1、出汁の素少々とともにフードプロセッサで粉砕します。海老のぶつ切りとよく混ぜ流し函に入れて平らにならし、ケシの実を播いてオーブンで150℃で25分、天パンに水を張って蒸し焼きにします。

なにか水分が上がってきた。冷やしておいて、当日きりわけます。

なます:大根500g と人参100g 千切りにするカッターで細く切って、塩小さじ1 をふって しばらくおいて出てきた水分をすてます。砂糖25g、酢大さじ4、出汁の素を水100mlに溶いたのを加えて保存。

伊達巻:去年は作ったのですが、今年は鈴廣の既製品を。

紅白蒲鉾:これも鈴廣のを。鈴廣のはうまいけど高いのですな・

数の子:塩抜きして、出汁の素を溶いただし汁150ml,醤油大さじ2,日本酒大さじ2,味醂おおさじ1につけて保存。

こはだの酢の物:きゅうり小口切りを塩もみして、酢漬けになっている市販のこはだを細く切って、すし酢を加えて保存。