スポット溶接機

リチウム電池にリード線をつけるために、電池にタブを溶接する必要がでてきた。何故リチウム電池は他の電池とちがって、コイル状のバネのついた電池ケースを使わないのか理由はわからない(*)が、とにかく電池はタブで直列/並列にそしてリード線に繋がっているのだ。だから電池交換が必要になったとき、電池パック丸ごと交換するしかない。しかし1本だけ交換したいとき、あるいは組み合わせた電池パックを作るためには電池にタブを溶接しなければならない。というわけでスポット溶接機を探したわけだ。ネットで見れば本格的な業務用ではないのが数千円で売っている。

*:追記:リチウム電池はアルカリ乾電池等に比べ高い電流密度を供給できるので、コイルスプリングの電池ケースのような接触が不安定になるような接続方法では接触不良のところで発熱して発火する可能性があるから回路内での配線抵抗を低く、安定に保つためタブを溶接しこのタブにリード線を配線するのが好ましいから。特に電動工具ではスプリングによる接触は不安定なので使われない。

安いのでいいと思って手を出したが、結局、電池を含めると数千円になってしまった。一番高価なのはバッテリーなので中古でそこそこ使えそうな自動車のバッテリーがあったら、お勧めするところですな。

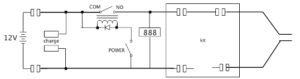

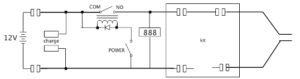

作成したスポット溶接機の回路。極めて単純である。

・リレー 856円(アマゾン SOCOCO 自動車用リレー DC12V 電流80A)

・デジタル電圧計 899円/5=180円(アマゾン サムコス 5個セット 2線式 LEDデジタル電圧計 )

・鉛蓄電池 12V9Ah 3,209円(アマゾン LONG 12V9Ah 高性能 シールドバッテリー WP1236W WP1236W )

・スポット溶接機 キット 1,759円(アマゾン Oidnvay 12Vスポット溶接機 PCB回路基板溶接装置)

・プラスチックケース ダイソー 110円

・ロッカースイッチ、ダイオード、スペーサー、ネジ類、ポスト端子(在庫があった)

幾つかあるスポット溶接機のYoutube動画の1つ[DIY] 格安スポット溶接機を検証 12V9Ahの小型バッテリーで溶接できるのか?!を見ると電池は12V9Ahのバイク用(?)でできるようなので、これを選んだが、リチウム電池へのニッケルタブ溶接は可能だが力不足である。といって普通車用のでかい電池にすればいいが、これでは重くて取り扱いづらい。

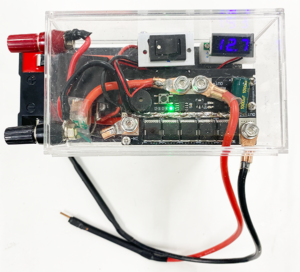

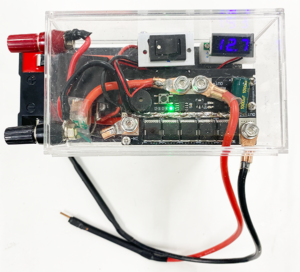

写真にあるようにこの基盤を収めたケースを電池の上に両面テープで接着して乗せておく。電池と離しておくと使い勝手が悪いからである。つまり電池を接続したままにするので、スイッチが必要になる。大電流が流れる可能性があるので普通のロッカースイッチとかトグルスイッチは使えない。かといって大電流を流せる大きなスイッチは高価でバカでかい。オートバイ用の多分セルモータのための12Vのリレーだと大きな電流を流せるからこれを普通の弱電用のロッカースイッチで制御すればいいのでこれを採用した。このリレーで溶接のための電流を制御するわけではないから80 Aで十分でしょ。コイルにはお約束のスイッチを切ったときに発生する電流を逃がすためのダイオードをつける。これも電源整流用の多分1 Aを流せるヤツだ。小信号用のダイオードではまずいと思う。

デジタル電圧計はアマゾンで格安のがあったから購入した。中華製で驚くほど安い。@180円だからね。デジタル電圧計は一昔はそれだけでえらく高価だったからね。電圧計を駆動するための電圧がそのまま表示される。調整用のトリマーがついているが、テストしたら無調整で電池電圧を知るためくらいの用途だったら問題ない。駆動電圧と測定電圧を別にすることもできる。300Kオームの抵抗外して横にずらして接続すると、3つ並んでいる端子の空いている端子が測定電圧入力になる。今回は供給電圧(電池電圧)をそのまま表示するわけなので赤、黒の2線を電池電圧が出るころに繋げばいい。そのままだと点灯しないセグメントが見えるのでスモークのアクリル板があったのでそれを上に接着した。

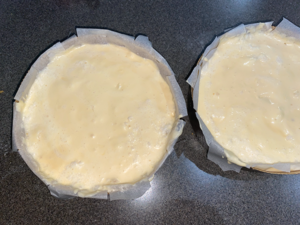

ダイソーで手に入れた36x118x65mmの横開きディスプレイケースというのに、パーツ全部を入れて蓋ができたので、これに詰め込んだのだがキチキチであった。

電池の端子はむき出しにならないようにしたので、充電のときの端子が必要である。この端子はリレーとは関係なく直接電池の端子(Chargeと表記)と接続してある。ここに定電圧装置とか充電器を接続して充電すればいい。ひどく放電してなければ14 Vくらいで充電をすれば当初500 mAくらい電流が流れるがすぐに100 mA以下になり、充電器をはずしてスイッチを入れれば12 V以上の電池電圧が見えるだろう。充電中、PowerスイッチをONにして電池電圧を見ることができるが、通常は充電器の出力電圧に等しいだろう。充電器との接続を取り除いたら電池電圧を表示することになる。

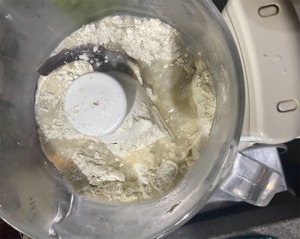

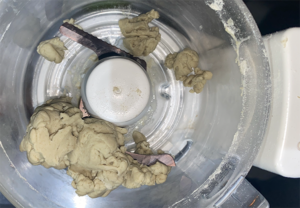

基盤キットにはなんの説明書も付属していない。電解コンデンサとブザーをハンダ付けする必要がある。両方とも極性があるから基盤の表示に従う。ブザーはラベルが貼ってあって、このラベルに+のマークがついていたが、ラベルの貼り付け位置がブザー本体にあるマークと逆で、ブザー本体にあるマークに従う。コンデンサもブザーもリード線の長い方がプラスである。

基盤にはLEDと押しボタンスイッチ用の端子が用意されている。つまり透明ではない箱に収めたとき、箱の外にLEDと押しボタンスイッチを設置することができるのだろう。実施していないからわからない。

動作させるのは説明がないからYoutubeとかで見て調べた。電源を入れると緑のLEDが点灯する。この状態でレベル1で押しボタンスイッチを1回1.5秒押すと、ブザーが2回鳴りLEDが2回点滅する。これがレベル2だ。同様にさらにスイッチを押すと3回ブザーが鳴り3回LEDが点滅する。これがレベル3である。これを続けるとレベル5まで設定できる。これは通電する時間の長さを変えるということで、通電時間が長ければより溶接の温度が上がるということで、強力に溶かして接着されるということである。

溶接のため通電するとこのレベルに一致したブザーの音とLEDの点滅がある。通電時間は測定したら

レベル1:5.13 ms

レベル2:7.24 ms

レベル3:9.27 ms

レベル4:12.1 ms

レベル5;15.1 ms

であった。

押しボタンスイッチを3秒間長押しすると電源が切れる。本機の場合、Power としたロッカースイッチでリレーをOFFにしても同じことになる。

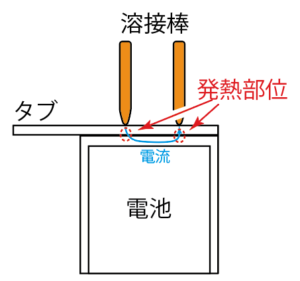

プローブ(溶接棒)が2本とも金属にコンタクとしたらその間ずっと電流が流れるわけではない。コンタクトした瞬間から一定時間電流が流れるということで、ノイズがあるとすぐトリガーされ音とLEDが光ってゲートが設定時間開いて電流が流れる状態になるが、このとき溶接棒が何も触れてないと電流は流れないから問題はない。溶接棒を溶接金属に触れたままにすると0.5 秒後に再びゲートが開いて電流が流れる。一発では溶接が不十分なら接続したままにして繰り返せばいい。その度に溶接棒を離して同じ場所に接触しても同じことだ。

何回か使ってみてわかったが、この9Ahのバッテリーでは容量不足なので、しっかり充電してから使わないと溶接できない。

0.12オームのセメント抵抗に流してみたが抵抗両端に10 Vの電圧が発生したから8- mAの電流が流れたことになる。実際はもっと抵抗が少ないのでもっと電流が流れるのだろう。

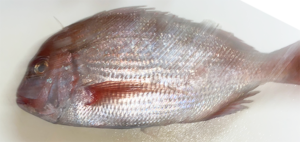

実際にキットに付属していたニッケルストリップ(タブ)を18650リチウム電池に溶接してみたが、レベル5の最強でも1回では溶接できず、5〜6回くらい通電させてようやく溶接できた。というわけでこのままではちと力不足である。Youtube では問題ないようだが、間にリレーをはさんだからだろうか?それしか理由がない。

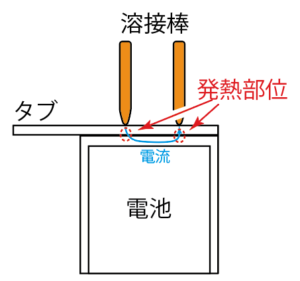

要するに短時間、大きな電流を流して金属を溶かして溶着するということなので、接着する部分だけに電流が流れるようにすることが肝要なのだ。2枚の金属板の接着の場合、木の上で実施すると木が焦げる。電気抵抗の低い熱伝導率の低いタイルとか珪藻土の板(コースター)の上とかで2枚を接続するとか、溶接棒の先端で挟んであてることができたらその方がより効率よく溶着できる。

溶接できる金属は決まっている。電流を流して金属の抵抗で発熱して溶かして接続(溶接)するわけだがら、抵抗が高く、熱が逃げないつまり熱伝導率が小さい金属が好ましい。電気抵抗が小さいとより電流が流れるが発熱しない、熱伝導率が大きいと発熱した熱が逃げるから溶けない、ということで調べると金属の電気抵抗と熱伝導率は

金属名 電気抵抗率 [Ω・m] 熱伝導率W/m K

銅 1.69 ×10^−8 386

アルミ 2.65 ×10^−8 204

ニッケル 6.99 ×10^−8 90

鉄 1.00 ×10^−7 67

ステンレス(18-8) 7.40 ×10^−7 16

ということで、銅やアルミは電気抵抗が低く熱伝導率が大きいからこのような小さな溶接機では溶接できない。だから本機のプローブ(溶接棒)は銅である。ニッケルに比べ鉄やステンレス方が安価でいいように思うが、どうやら酸化しやすいとか耐食性が悪い、硬さや脆さが悪いのでリチウム電池にはニッケルの方がいいということらしい。鉄やステンレスについては、このような小さな溶接機でも、対象金属が大きくなければ薄いニッケルタブのように溶接できると思う。

溶接棒は強く押すと接触面積が大きくなり電気抵抗が小さくなって温度が上がらない、押す力が小さいと接触しそこなったところからスパッタ(火花)がでて溶接が不十分になる。電流量がより大きく、通電時間がより長くなれば温度が上昇して溶接できるが、過ぎると穴が空いたり割れ目ができたりして逆に強度が低下する。何回かやって試してみるしかない。溶接棒の間にスリットをつけたタブにすると、タブだけに流れる電流が減り、下の電池との接触部分に流れる電流が増えてより効率よく溶接できる。

ニッケルタブ同士はレベル5でも溶接できない。数回以上繰り返す必要があった。18650リチウム電池へのタブ溶接でもレベル5では一発では溶接できず、素早く何回も繰り返す必要があった。

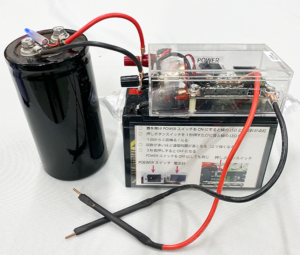

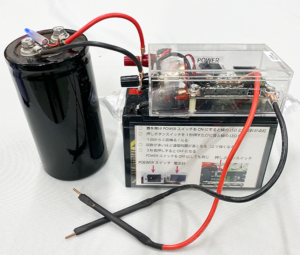

力不足なので、電池を大きいものに変更すればいいのだが、たまたま、どでかいコンデンサ150,000μF つまり0.15 F 50 Vというのがジャンクであったので、充電用端子に接続した。これでタブ同士だとレベル5で一発でくっつく。スーパーコンデンサとかウルトラコンデンサというのがあるからこういうのも使えるかもしれない。

コンデンサは利用が終わった時点でフルにチャージされているわけで、放置して誤って放電すると大電流が流れるので危険なので充電されていることを示す青色LEDを(2 KΩの抵抗を直列に)端子につけた。取り外して放置するとほとんど放電されたら消灯するから電荷が残っているかどうかの指標になる。

かつて熱電対だがちとやばい溶接方法を書いたが、この溶接機を使ってできたら、こっちのほうが良いだろう。もっともかつての熱電対の溶接はほとんど金がかからない方法で貧乏人には良かったわけですけどね。

追記

ネットでみるとチープなスポット溶接機がたくさんアップされている。

電源が;

本機のように12Vバッテリー。

スーパーコンデンサとかウルトラコンデンサという極めて容量の大きなコンデンサ、あるいは容量の大きな

コンデンサをたくさん並列にしたもの。

ON-OFFは

本機のようにMOSFETを並べて制御

リレーを使う

手動あるいはフットスイッチ

通電時間の制御は

本機のように専用回路

マニュアルで手動あるいはフットスイッチ

リレーをタイマーで制御

タイマーICでmono-stable-mulutivibrator

などの組み合わせだ。

大電流を機械的スイッチで制御するのは接点が焼き付いたりして好ましくない。

MOSFETは複数を並列に並べると、特性が完全に一致するわけがないので、特定の1つだけに過大電流が流れてたりするとぶっ飛んじゃう。