新型コロナウイルスのため、日本中の大学はリアルの対面講義は開催できず、オンライン・リモート・遠隔講義になっている。

Zoom、 Microsoft Teams を使って一方向あるいは双方向に講義をするが、Learning Management System(学習管理システム、LMS)のようなシステムも必要である。出欠を記録したり、課題を与えたり、テストしたり、連絡したりするわけでGoogle Classroom、manaba、Universal Passport(UNIPA) などがあるらしい。どういうシステムを使って実施するのがいいのか、どこの大学でも急に実施することになったので、十分比較検討したのかわからない。この新型コロナ騒ぎの前から実施していた大学ではそれほど問題はなかっただろうけど、初めて導入せざるを得ない大学は大変だ。

4月〜7月の前期のほとんどが登校禁止にった大学が多い。夏休みを潰さないと時間が確保できない。だから本年度の夏休みはなしだ。

ぼちぼち、登校してもいいけど、9時−5時で、図書館等も密集できないようにしているし、学生は集団でたむろすのがその行動のほとんどだけど、それができないようにしているから、大学には来ないだろう。

オンライン講義というのは、無観客授業をビデオ録画する、パワーポイントのスライドショーを録画するとして、動画を公開する形になるのがほとんどだろう。大学で教員一人が無観客講義をして録画するというのも、教員と撮影する事務員(?)が登校しないといけないわけで、それより教員が自宅で録画してちょうだいという形になるのが多いのではないだろうか。

そこで、使うのはPowerpointの録音録画システム、あるいはZoomの画面共有の録画方法である。どちらも.mp4とかに変換してサーバにアップする。ストリーミング・サーバを大学が用意するのは、中小大学だとできないのでYoutubeを使うことになる。manabaにしろUNIPAにしろこのシステム自体のサーバは会社にあるわけだが、動画を収納するだけの余地(容量もスピードも)がないからYoutubeのURLを提示するだけになる。録音録画は慣れない教員が実施するわけで質はばらばらになる。事前に教員へのレクチャーなんかないから、教員はおたおた録音録画することになる。

パワポでスライドショーを録音録画する場合

①スライド毎に音声が保存されるから、リアル講義のときによくやる、一つ前のスライドに戻って解説するということはできない。前の録音がなくなっちゃう

②Windowsでは問題ないがMacではレーザーポインタが記録できなから、ここ、そこ等の説明があると何をさしているのかわからなくなる。

③スライド毎の録音だから、あとから1枚のスライドだけ録音を再度行うことができる。しかしポインタの動きは更新されない(?未確認)

④スライド毎の録音だから、スライドが変わるときは、録音できないので、一呼吸置く必要がある。

⑤パワポに挿入された動画は、動画にコンバートする際、エラーとなって録画できない。

Zoomで録音録画する場合

①単独で実施し、画面の共有とし、共有画面はデスクトップにする。パワポを指定すると、挿入された動画は記録されずコンバート時にエラーとなる。

②パワポーのスライドショーを最初のスライドからとして、リアルの講義のように進めれば、デスクトップ画面=パワポスライドになるからリアルの対面講義のように進めることができ、リアル講義になれている教員にとっては楽である。

③パワポに挿入された動画も録画され、動画にコンバートできる。

④リアルの対面講義時同様、前のスライドに戻って解説を続けるのに問題ない。

というのが、試行錯誤で得られた講義の動画作成方法で、Zoomを使った録音録画のほうが、これまでの講義に近く、楽である。

講義を動画で提供しただけでは、学生がホントに見たかどうかがわからない。アクセス記録をとり、講義終了時に課題を与える、テストを実施することになる、これが出欠代わりである。

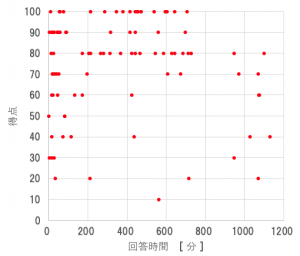

10問の4肢選択問題を課したわけだ。回答時間は、指定した動画公開時〜翌日午前9時である(大学が設定したのデフォルト)。個々の学生の回答時間も記録される。

これを見ると、動画配信開始時刻+動画の時間 後に回答が始まるはずで、回答するにはそれなりの時間がかかるはずである。テスト中は、テストを中断し、動画を振り返って再生することは可能であるし、動画のURLを得ることができるから、LMS とは関係なく、そのYoutubeのURLを記録しておけば何時でも見ることができる。このようなことができるかどうかを学生が知っているかどうかわからないが、このような状況なので学生の回答時間(あるいは回答終了時刻)は動画再生時間を考えるとそれなりの時間になるはずである。ところが、オンライン講義開始時刻+動画の長さ(時間)の前の時刻にテストの回答が終了している学生がいる。男だ、そして点数は悪い。予想通りだな。

リアルの講義では、テストを講義終了時刻の15分前くらいから始めるのだが、次の講義もあるし、休み時間はトイレにもいきたいし、昼食時間だったら早く弁当を食べたいから、そそくさとテストを終えて回答用紙を提出してしまう。

オンライン講義だと、収録した動画を再度見ることができるし、回答までの時間が余裕をもたせてあるので、回答を中断して講義の動画を再生することができる。つまり復習しながら回答できる。これは良い点で、満点の学生が数多く出てくる。しかし、回答時間と成績には相関がない。

つまり。回答時間が長いといっても、復習している、調べているから長い学生がいるだろうけど、ちと他のことをやっていて、回答を後回しにしている学生もいるのだ。そのへんの区別はつかない。