前記事のコメントが一杯になってきたので、学とみ子の新しい記事、「oTakeさんが登場するということは、ここの議論の重要性が、素人たちにもわかるということです。」についての批判のために、こちらも新たな記事を立てました。

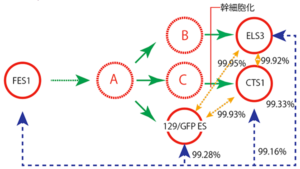

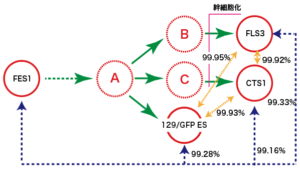

最初の文章からしておかしいです。「129/GFP ES、STAP幹細胞(FLS1, CTS1)、FES1が、1-2年で、どう変化するかは、やっぱり、大事な議論だと思います。」 ← 「129/GFP ES、STAP幹細胞(FLS1, CTS1)」の変化は議論になってないのですから、これらの細胞を FES1 と並列に置くのは間違いです。「FES1が、1-2年で129/GFP ES、STAP幹細胞(FLS1, CTS1)にどう変化するかは、やっぱり、大事な議論だと思います。」が正しい日本語です。

学とみ子曰く:

「これ(oTakeさんのコメント)は、若山研究室では、変則的にFES1を長期に培養していたという意味なのでしょうか?

ドリフトを気にせず、練習用に使う場合、継代が長引いた株を使用するということがありえるということでしょうか?

それとも、FES1を通常通りに20代までの培養していても、FES1から短期間で129/GFP ESになった!、なりうる!ということでしょうか?」

oTakeさんに代わって、oTakeさんのコメントを普通に理解したので答えます。若山研究室で、FES1を培養していたという証言がない、「培養していなかった」という証言ですから、「変則的にFES1を長期に培養していたかどうかは」わからないということです。「練習用」などということもわからないです。「FES1を通常通りに」培養したかどうかわからないということです。「20代までの培養した」かもわからないということです。「FES1から短期間で129/GFP ESになった!、なりうる!」のです。

「特異的な場所の塩基が、一般の培養手技で変異していたら、SNP解析などはできないと思います。」 ← 意味不明です。培養で変異した場所は特定の場所ではありません。変異したのがSNP解析でわかるのです。

「ここは特異的な塩基部位ですから、一般的な培養では、確率的に簡単に塩基種が変わっていかないと思います。」 ← 桂調査委員会で見つけた変異は、どこか特別な場所ではないです。確率的に変異の生じうる場所です。特に特別な場所という記載は一切ないです。ですから「特異的な塩基部位」とはなんんでしょ?

「培養中の塩基変異は、どの位の速度で起きるか…専門家たちであれば、ある程度の目安は知っていると思います。」 ← そうです。ですから1290サイトの30%が変異したことに特段の興味を専門家の誰も持たなかったのです。

「oTakeさんが登場するということは、ここの議論が大事であることでしょう。そこが、素人たちにもわかるということです。」 ← oTakeさんのコメントを読めばわかりますが、学とみ子の説を「半年もしないうちに変異しますよ。変異していると言った方が良いですかね。」と否定しているのです。読めないの?「変異量から継代数がどの程度なのか判別出来ません。」とのoTakeさんの考えは当方が従来から言っていることと同じです。

感想さんのコメントを読んで、学とみ子は「逆に、FES1から129/GFP ESにはなりにくいとのかどうか?の先には、議論の焦点が至っていません。」といっていますが、そんなことはないです。

感想さんのコメントの引用元を明らかにしなさい。感想さんのコメントにはLさんのコメントの引用があるかと思います。これが明確に分けてわかるように記載しなさい。

感想さん曰く:「細胞数が一旦少なくなる過程が入っていれば(例えばリクローニングなどの作業によって)」の意味を理解できました?当方のが図で示していることと同じですよ。この感想さんの意見は1,290サイトの比較で「同一細胞あるいはそれから派生した細胞の可能性が高い」とするのに矛盾はないということですね。

当方がトリソミーをもちだした(正確にはハンニバル・フォーチュンさんがです)ことについて学とみ子曰く:「培養細胞へのマイコプラズマ感染と似たように、トリソミーも、あっという間に広がることをイメージして、特異的な塩基変異を考えるようでは、科学者とは言えないでしょう。」 ← 馬鹿じゃないの。トリソミーの部分について「特異的な塩基変異を考える」などと言っていませんよ。当方はトリソミーを例にしているのではなく、あるいはイメージにしているのではなく、「リクローニングなどの作業によって」広まると言っています。

「大事な事が、いまだに議論されていないことに、ため息ブログはやっと気付くような人たちです。」 ← 変異の量が小保方氏滞在中に生じなかったことを意味していないのは昔からわかっていたのに、学とみ子が妄想したから、否定するために議論しているだけです。oTakeさん曰くの「この話は、随分前に終了しています。何度繰り返すんでしょうか(呆)」なんです。

当方のコメント「変異するに要した時間は変異の確率と直接関係ないことを意識したうえで、根拠を添えて、トライしてみてください。」に対する答えが「細胞に大きな変化、例えばトリソミーのようなアクシデントが起きた時、細胞はもう元に戻れない。しかし、1塩基変異を抱えたままに細胞は増殖していく。こうした生き物の特性に目がいかないため息ブログです。」 ← 意味不明な返事ですね。 「1塩基変異を抱えたままに細胞は増殖して」いきますが、これも「もう元に戻れない」ことですよ。また何かオカルトでも考えているんですかね?

百日紅(さるすべり)

百日紅(さるすべり)