日経BP社の日経NETWORKの編集者の方から「トラブルからの脱出」という連載記事に、DHCPが複数立った事件とその解決について記事にしたいからインタビューを受けてくれないかという依頼があった。

何年か前に、同じ事件があり、すでに記事になっていると教えたら、掲載されたのは2005年で、重複がないように調べたのが 2007年以降だったのでわからなかった、すんませんという返事だった。だからキャンセルだ。

そうか、もう9年も前のことか。以来、何回も同じ案件が勃発して、もやは日常茶飯事なので、管理者が出て行くことはなくなり、他の職員が対応している。

しかし、このような分野は管理者のホントの仕事の分野じゃないんだよね。

で、ホントの分野でのインタビューを同じ日経BP社の「日経ヘルス」という雑誌から受けて、雑誌の連載記事になったんだけど、そしてこの雑誌の連載記事が単行本になったのだけど、謝礼などなく、単行本が送られてきただけだ。こっちの方が専門なんだけどね。

「雑感」カテゴリーアーカイブ

使途不明金

今年度も中年Hに非常勤講師を続けて引き受けてもらっている。

昼休み、中年Hは本来の専任教員となっている大学について「実習経費を立て替えているのになかなか支払ってくれない」とぼやいた。だから銀行口座に金が残ってないので支払いに困っているというのだ。

当然、銀行口座に金がないというのは、中年Hの給与、非常勤講師の給与から考えてあり得ないことであると議論になった。実はちゃんと別の口座もあって、そちらから銀行振込を行っている口座に金を移転するのが面倒で(手数料もかかるし)、口座に残金がなく、銀行からの自動振込ができなくなる可能性があるということだけだ。

また、例のごとく忙しいので金を使う暇があるわけがないと追求した。その結果、毎月、使途不明金が9万円あることになった。つまり、この9万円は、関係者がよってたかって使っていいい金だ。そのほうが、何に使ったか分からないことにならず、中年Hにとって無駄にならないことになる。ネットオークションで正確な時刻表示ができない腕時計を買うよりはるかに有意義だ。

関係者は使うことにしましょ。

鹿児島にいるよ

40 kHz ブースター その1

室内に電波時計で使う標準電波である40 kHz がとどかないことが確認されたので、なんとかブースターをと考えた。

はじめの一歩はアンテナだ。トランジスタラジオ用のバーアンテナがころがっていたのでこれで試みることにした。ちとでかい昔のラジカセの中にもあるけど捨てるような一時代前のラジカセがなかった。多分これだと思う。

大きい方のコイル(1次コイル)に0.047μF のコンデンサをつけたら、ちょうど40 kHzで共振している。

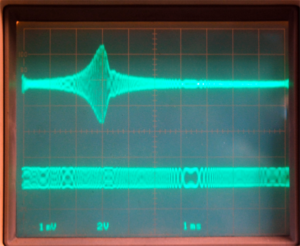

左に見えるのは、100 Ω の抵抗を直列につないだコイルだ。これに 20 kHz から 100 kHz のサイン波を発信器で出力させ、バーアンテナの小さいコイル(2次コイル)の方から電圧を測定してみた。出力となるコイルの面に垂直になるようにバーアンテナを置くと最もよく受信する。バーアンテナをコイルの中に入れちゃってもいい。

下のトレースが発信器の出力、上のトレースが2次コイルに発生した電圧である。左端が20 kHz 、右端が 100 kHz である。ピークが 40 kHz である。

この記事がその1であるが、続くかどうかわからない。

プレアンプをこのバーアンテナと一緒の箱に入れ、この箱をベランダに置く。プレアンプの出力を LANケーブルで室内に持ち込み、電波を出力するアンプを作ろうともくろんでいる訳だ。LANケーブルの1組の撚り線を使えばいいだろ。あと1組が電源で、あと2組は使う予定がない。

電波を出力させるアンプとアンテナはどんなのがいいのか、皆目わかっていない。いつになるかも、皆目検討がついていない。はじめの一歩だ。

電波時計のための電波受信モニタ

鉄筋の建物の室内では電波時計のための電波が届かない。どこが受信できるかをチェックするモニターを作ることを試みた。

aitendo の電波時計モジュール(40/60KHz)[D606C] を購入してみた。送料込みで 1,500円くらいだ。

届いた部品にはマニュアルが添付されていない。コストを下げるためだと添付の文書にある。サイトにかいてあるからそれを見ろということだが、サイトにある情報は;

仕様・機能

●C-MAX社AMレシーバーチップCME6005を使った電波時計モジュールの完成品、バーアンテナ付属、動作周波数:国内40KHz/60KHz帶対応のデュアルバンド、動作電源:1.5-3.5V、動作電流:450-650μA、静止電流:0.1-2μA、感度(最小):(40KHz)50μV/m、(60KHz)30μV/m、●寸法:(基板)22.0×20.0mm、(バーアンテナ)8.67×9.64x60mm、●表記価格:1セット

ピンアサイン

V=動作電源、1.5-3.5V、G=GND、F=動作モード設定:lowレベル→40KHzモード;highレベル→60KHzモード、TN=ネガティブ信号出力、TP=ポジティブ信号出力、P=Power ON input

だけだ。

これだけの情報では不足で、例えば、ピンのPは電源の On-OFF を調節する端子だがどうやって ON-OFF をコントロールするのか分からない。

CME6005 のマニュアルを読むと:

PON

If PON is connected to GND, the receiver will be activated. The setup time is typically 0.5 sec after applying

GND to this pin. If PON is connected to VCC, the receiver will switch to Power Down mode.

とある。キットの端子がこのICの端子そのままが接続されているのかは分からない。多分そうだろ。ということで端子PをVccに接続すると動作停止、GNG接続で動作開始ということになった。電源のON-OFFで動作のON-OFFを行うと、正常に起動するのに時間がかかると、IC のマニュアルに書いてある。だから電源は入れっぱなしということになる。

P端子をGNDに接続すると動作し、Vcc に接続すると動作停止するようだ。ただし、動作停止中はキットのTP端子はhigh level に維持される。TN端子はlow level になる。

したがってこのキットは常に電源に接続し、ON-OFF は端子Pに加える電圧で調節することになる。

電波の受信状況をLEDの点灯具合でチェックすることとするので、TP 端子を使うときは正負のロジックを逆にしないと、動作停止時にLED が点灯しっぱなしということになる。

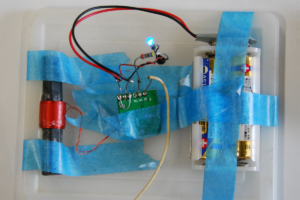

とりあえず、バラックで作成し、鉄筋の建物の外にでたら、LEDが点滅を繰り返し、室内ではLEDが消灯したままという状況が確認できた。

パソコン本体の近くに持ってくるとLED (写真中央上の青い丸)の点滅が高頻度になり、ノイズを拾っていることがわかる。正しく受信できると、点灯と消灯の繰り返し頻度がゆっくりになる。ちかちか早く点滅を繰り返すのはノイズをひろっていることになる。文章で表現するのは難しい。オシロスコープの画面を撮影すればいいのだろうが、オシロスコープは鉄筋の建物内でオシロスコープの入力線を室外までのばすことができない。他の方法でできたらやってみよう。LEDの点滅状況の動画を撮影した人がいるから、こんな感じで点滅をくりかえしていればいいことになる。

収納するケースだが、バッテリーを収納することができるのがいいというわけで、自転車用のライトをダイソーで見つけてつかうことにした。ここのパクリだ。

裏にあるプッシュスイッチを押すと ON(右2回点滅ー中央1回点滅ー左2回点滅を繰り返す)ー3つとも同時点滅ー3つとも点灯のままーOFF を繰り返す。 3つすべて点灯すると 38 mA の電流が流れる。真ん中の基盤を取り除き、3つあるLEDをそのまま流用すればいい。写真にはないが、反射板がある。この反射板があると、基板やアンテナが収容できない。

回路図だ。上に述べているように動作停止時LEDを点灯させないためにTN出力を使っている。LEDに流す電流がこのままだと少ないので、反射板もないのでちと暗い。100Ωを直列にしたが半分の50Ωでもいいかも。あるいは2S495というジャンクのトランジスタ1石なのを、ダーリントンに接続したらいいのかも。実用になるから変更しない。

完成したのが下の写真で;

キットの基板もバーアンテナを固定することなく、ビニールテープで絶縁して突っ込み。蓋を閉めると

こんな風になる。裏の本来のスイッチのところにスライドスイッチをつけて ON-OFFスイッチとした。

電波が届かないと、点灯しっぱなし あるいは消灯のまま。ノイズ源に近づけると高頻度で点滅する。ゆっくり点滅をしている状態が電波を受信できている状態だ。

これで、鉄筋の建物内のどこが受信状況がいい場所かを判断できる。

これが、室内の電波時計の時刻合わせを行うための、はじめの一歩だ。

つぎは、ブースターの作成だ。アンテナとコンデンサで 40 kHz に共振させて、アンテナをドライブする回路をつくればいい。こっちの方が問題だな。

[ 追記 ]

とほほ。自宅でチェックしたらどこも受信は不十分。室外に出てもだめ。福島の方向に鉄筋のビルがあるからか。南が開けているけど北九州の電波が使えるかな。ぎりぎりだろ。

朝一のコンビニ

管理者は朝が早い。あっちでは勤務地から10分のところのアパートに住んでいるのだ。こっちの大学に常勤だった時は夜10時以降の帰宅なんてのは、当たり前だったのだが、あっちでは、そんなに仕事がない。ヒラだし、研究をほぼ放棄しちゃったからな。だからどんなに遅くても9時には帰宅だ。夜中の10時には校舎の外部との出入り口は鍵がかけられちゃうし、0時をすぎると校門が閉まって車が通れない。新任の頃、そんなのは知らなかったからロック・インされちゃったことがあるよ。警備室の電話番号も知らなくてあせった。

夜、早く帰宅して、することといったら 酒、飯、寝る だ。夕食の用意なんか30分以内で終わっちゃうから9時にはベッドの中だ。

じじい だし、根が貧乏人だから朝早く起きちゃう。朝飯はない。だからシャワーを浴びて、すぐ出勤だ。途中コンビニに寄って、朝食と昼食を買う。今は、授業のない時期だから学食は開かない。だから昼食もコンビニで買うしかない。

朝一のコンビニでは、土木作業員がバンで乗り付けて朝食を買う、朝帰りの30代くらいの男が漫画を立ち読みしているだけだ。これが最も多い客種で、管理者のようなのはほとんどいない。もう少し遅くなると、出勤途中のサラリーマンがいるのだろうけど。

朝6時にコンビニで土木作業員に混じって弁当を買う大学教授て珍しい存在だろうな。

コンビニで漫画で時間をつぶすなんてことができないから、すぐ大学に向かう。6時にならないと開門しない。しばらく待つこともしばしばだ。

現地妻がいて小さい子供がいたら9時ー5時の勤務になるのかもしれない。しかし、ならないだろう。昔と同じだろうな。昔は週2回は徹夜実験のスケジュールで、平日は起きた子供と会うことがなく、週末だけという生活だったのだ。「また来てね」と子供に言われたこともある。

大学に来ても、授業の無い時期は閑散として、今の時期は寒い。人がいないから暖房している部屋が少なく校舎が暖まらないのだ。実習地訪問で教員は学生の実習先に行っちゃうのだ。大学院の無い大学て、こんなもんだろ。

自宅の居室に壁一面の棚を

あけおめ、ことよろ

新年になって、今年の抱負など書きたいのだか、何もない。どうしよ?

昨年11月にLet’s Note がこけちゃって、講義、実習に使っているマシンなので困り、Sony VAIO PRO 11を購入してしまった。Let’s Note の方は多分修理して使えると思う。ちゃんと起動することがあるからだ。多分、バッテリーを含めた電源がなにかおかしい。秋葉原のLet’snote修理工房に、あらかじめ予約して持参すれば即日修理されると思う。このサイトはこのブログを見ている某氏からのサジェスチョンだ。ありがとう。この年末にやればよかったのだが、ずるずるして実施しなかった。実施するのは春休みになってしまった。秋葉原にプラプラいけばいいのだが…

実習で、学生にデータを入力させるノートは7年前のMacBookを見つけたので、実習室に常備することにした。まだバッテリーも大丈夫なようだ。

もう一つ問題があって、これまで使っていたMacBook Air OSX 10.6 では、管理しないといけないサーバにターミナルでアクセスできるものの、adminでログインできないことだ。普通のユーザではログインできるのに、なぜかsudoできないのだ。Win でTeraTerm でやればいいのだが、Mac のターミナルが使いやすい/慣れているので困っていたのだ。原因がわからない。MacBook Air も初代のやつだから、そろそろ代え時なのだ。というわけで、MacBook Pro を手に入れてしまったのだ。

ともかく、Mac のノートがないと、こっちの大学でパソコンがないので困るのだ。シネマディスプレイを使ってノートを使うのだ。今日、出勤して、シネマディスプレイと電源が接続できないのに気がついた。PowerBook Pro はMag Safe 2 でシネマディスプレイはMag Safe とバージョンが異なるのだ。あーあ。というわけでMagSafe – MagSafe 2コンバータなるものが必要なのだ。また、金がかかる。

ノートにしろ、デスクトップにしろ、今までと同じようにアプリケーションをインストールしたり、設定するのが面倒なのだ。昔は嬉々としてやっていたこともあるが、年寄りになってからは、いやなのだ。プリンタの設定も、2つの職場と自宅とそれぞれ違うし、一カ所でも複数のプリンタがあったりするからな。昔とちがって、ネットに接続できれば、簡単なのだが、それも面倒だし…

開学40+101周年記念

「開学40+101周年記念なので寄付をお願い」という案内が来た。40年は新規の大学として101年は明治時代に創立した大学を引き継いだからだ。

学部、大学院といて、同じ大学だが別の学部に就職し、転職しても非常勤で勤めているというわけで人生の7割近く、この大学にお世話になっていたことになる。えらい長くおなじとこにいたわけだ。というわけで、寄付を断る理由はない。最初は支払っていたけど、後ろの3/4の期間は食わせてもらったんだからな。

というわけで給与の1ヶ月分送金した。愛校心に満ち溢れている(と思わない?)。

ルータの設定

あっちの大学のオフィスにちょっとまともなルータを導入した。ちと、時代遅れのルータだが、本幹が100MBPSなのでルータがボトムネックにならないだろう。YAMAHA SRT100 だ。中古だ。

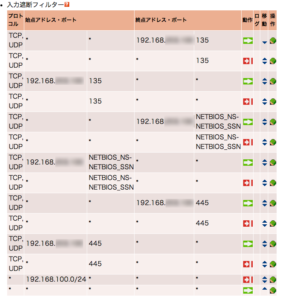

なんせ、ルータを入れないとパソコンがよそのオフィスから丸見えだからな。学科で共通のファイルサーバがあって、これはSMBで通信する。ルータがWin のファイル共有を阻止しないと、こっちのパソコンが丸見えになっちゃう。こっちも、他のパソコンやプリンタを覗くことができる。阻止すると共通のファイルサーバが使えない。というわけでこのファイルサーバだけWinの共有を許すという設定にする必要がある。遮断フィルタの設定は;

ということになる。ぼかしているところが共通のファイルサーバのip address だ。プライベートだから隠す必要はさらさらないけどね。インターネット側からアクセスできる環境じゃないし。

より上にあるフィルタの記述が一致すると緑の矢印、すなわち通過し、一致しないと下側の記述の赤矢印+|で阻止ということになる。ポート番号135, 137-139, 445 のとき、このファイルサーバとだけ通信できる。他のパソコンとは通信できない=覗かれない、覗けないということになる。

なんせ、見えるかなりのパソコンの共有設定はデフォルトのままだからな。なかには共有フォルダにデータが入っているパソコンが有る。誰のだかわからないから、別に注意を喚起することもしない。余計なお世話だといわれちゃうかもしれないからな。