自宅から大学へは車で行くことが多いこの頃だが、以前は自転車や徒歩で通っていたこともある。その位の距離なのだ。

途中に、「くいだおれ街」とか称する飲食店の集まった区画がある。店はしょっちゅう代替わりしていて、長くある店は中華料理店くらいで。クラブ、バーの類はしょっちゅう名前が変わっている。

管理者は爺だからか、朝に出勤は早い。で朝帰りのオカマちゃんとすれ違って挨拶したりすることがあったのだ。

昨日は、珍しく歩いて通勤した。朝は飲み屋のシャッターが下りていても不思議ではない。しかし、オールナイトで開いてた店があったのだが、看板はあるものの、音も光も発していない。帰宅は18時ころだったのだが、この飲み屋街はシャッターが下りている店がたくさんある。時間的には開いていていいころだ。月曜日だからか?いや以前は月曜日だって開いていたぞ。シャッター街になってしまったんだろうか。

やっぱし、景気が悪いんだなぁ。

「雑感」カテゴリーアーカイブ

んが、なんで今日はラジオ体操?

ホラサン

おいおい、ホラッチーは関係ないよね。ホラサンて、ホラーサーン(ペルシャ語: خراسان、英: Khorasan)のことらしいんだけけど。

で、アルカイダ系の過激派組織「ホラサン」の指導者、モハシン・アル・ファドリ氏が米国の空爆で死亡したとの報道があるんだけど、今週の授業やってくれるよね。

ブログでわめく奴ら

誰が作った装置か知らないけど、CMS (Contents Management System )と呼ばれる仕組みを作った人はえらい。ブログとかWikiのことだよ。

少し前は自分の意見を発するためには HTML(HyperText Markup Language)を使ったページを作成する必要があった。もちろんそれを掲載するサーバもだ。ホームページビルダーなんてソフトが売れたのだ。このシステムができあがっちゃったこともすごいのだが、それでも、ちょっとした壁があった。つまり、ページを掲載するサーバとそのサーバに作成したファイルを送り込む仕組みがわからないと、うまくいかないのだ。

Blogというのを作りだしたのが誰だか知らないけど、ノーベル賞に値すると思うよ。 HTMLの壁を打ち破って、誰でも意見を発信できる。サーバが必要だが、幸いなことに、インターネットの分野は官僚や政治家に関係ない分野なので規制がない。だから自由競争で、いくらでも”ただ”のサーバを持つことができるようになった。”ただ”なのは広告があるからだ。広告はあるが、誰でも自由に意見を表明できるんだからね。

次に、でてきたのがTwitterとかFaceBookだ。しかし、これらは、短文で構成される情報交換には有効でも、長文の意見を発するにはふさわしくない。長い文書を書きたい爺にはふさわしくない。若者過ぎるのだ。

というわけでBlogというシステムは自分の意見を表明するのに重宝されているのが現状だ。WordpressがBlogで最も使われてるソフトだと思う。このサイトもそうだ。

自分の意見を表明できる環境は、20年前はほとんどなかった。雑誌、新聞、書籍等しかなく、自前では現実的には無理だ。

静的なページ(ホームページビルダーで作るページ)は、可能だがちと敷居がたかい。それでも静的なページで意見を、経費をかけることなく表明できた。

Blogは簡単だ。契約したらすべて用意されていて、しかも”ただ”だ。ワープロに入力するのと同じで、文書をワープロと同じように書いたら、自分の意見を発信できる。必要な資金は、プロバイダへの接続料金、パソコンの代金だけだ。

意見を発信したい。その環境は整った。プロバイダ料金やパソコン購入資金は、意見の表明をすることと関係なく、どちらにしろ必要なのだ。問題は、Blogに書き込む時間だ。Blogに書き込みが出来る時間の余裕のある奴は誰だ?

定年を迎えてヒマをもてあましている団塊の世代だな。

兵頭がそうだな。自分で学校の先生を定年退職しているといっている。山崎もそうだろ。こいつは兵頭より若いかもしれないが、自分が勝手に表明している交遊関係とかから推測できる。南堂も該当するだろ。なんせ暇人だ。これだけBlogとはいえ、毎日なんらかの意見を表明するには自由な時間がなければできない。武田は現役大学教員だが、もはや所属大学では研究をやってないだろ。一研究者教育者も同じような研究現場からリタイヤした立場だろ。管理者も同じだな。自由な時間が、仕事をしているように見せかけることのできる時間がある。

なぜこんなことを言うかというと、今年の夏は、初めてと言っていいと思うのだけど、仕事がない夏休みだったのだ。だから新しくBlogサイトを立ち上げたり、毎日のように記事を書いたのだ。今週までだけど。毎日のようにBlogに書き込みを行うのは結構時間がかかる。そんな時間があるのは、現場では何の仕事もない、現場に来てもらってはこまるようなじいさんだろうというのが分かったからだ。

さらに分かった重要なことは、意見を表明しても生産的なことがなにもないことだ。

小人閑居して…

プリウスαの室内灯をLEDに交換してみましたよ。交換する必要はどこにもないんだけど、ネットでうろうろしていたらみつけたので手に入れてみた。プリウスアルファパーツ ZVW40 ZVW41 DIY カスタム パーツ プリウス 30 α LEDルームランプ 74灯 プリウスα パーツ アクセサリーというやつだ。

フロント 12LED×2 、センター 24LED×1 、バニティーランプ 5LED×2 、カーテシ 5LED×2 、ラゲッジランプ 6LED(SMD)×1 の合計8点だ。

1980円だ。ほかの同じようなのは5千円位する。比較するとLEDの基盤がハウジングにぴったりの形状かただの長方形なのかだけのようだ。特にフロントとリアの天井のランプだ。べつに交換しないといけない部品でもないので、安い方を選んだ。

インテリアライト フロント

こんな風に、オリジナルの電球を取り除き、そのソケットにコネクタを差し込む。点灯しなかったらプラスマイナスが逆だから180度回転させて差し込む。他も同じだが、オリジナルは普通のタングステン電球なので極性がない。だからソケット等に極性は表示されていない。LEDは極性があるのだ。

わかるようにただの長方形なので配置に困る。両面テープでとめるだけだから、ま、せめて左右対象に。

オリジナルの電球が左で、交換した白色LEDが右だ。明るさの違いはあるが写真ではわからない。

インテリアライト リア

こいつも、ハウジングケースより小さい。だいたい真ん中に両面テープでとめるだけ。

ラゲッジルーム ランプ

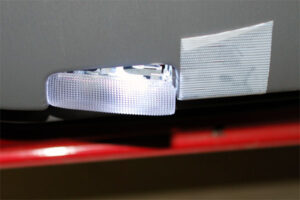

ドアカーテシ

ドアにあるライトだ。右の白いテープは養生テープでドライバを突っ込んでてこのようにしてケースを外すので、支点となる部分をカバーしただけ。外しかけた写真だ。

バニティミラー(運転席と助手席)とはサンバイザーの裏にある鏡のシャッターがスイッチになっているランプだ。女性の化粧直し、はげのおっさんのカツラの確認に使う。

多分、ソケットの形状が、本来のランプより少し小さく、いずれ接触不良になるのではないかと思う。

ま、今年の夏休みは「小人閑居して不善をなす」ではあるが、ランプ交換ははたいした意味がないけど、不善じゃないからいいでしょ。

夏休みテーマが無い…が!

今年は夏休みにテーマがないと前に書いたが、実は….

なんか、うるさい読者がいて、夏休みにこのブログが更新されていないと文句を言ってきた。

そこで、実は…を公開しちゃう。実は夏休み前の8月8日(金)の朝の1本が最後の1本で、現時点まで1本も吸っていないのだ。2週間続いているのだ。この間、友人との外食アルコール付きが2回あったけど吸ってない。

2カ所の大学が勤務先だが、両方の机の上にも、自宅にもちゃんとある。にもかかわらず吸ってないのだ。

Giving up smoking is the easiest thing in the world. I know because I’ve done it thousands of times. (Mark Twain)

うーん。1,000回はやってないから負けてるな。

お散歩メッシじゃぁな

お散歩メッシじゃアルゼンチンはチャンスがないなぁ。

葬儀にかかる経費

現在契約している生命保険のおばちゃんが来て、死んだらいくら遺族が必要かという話に。生命保険だからな。

おばちゃんのところでは、戒名が10文字で100万円(1文字10万円だそうな)、告別式、葬儀と初七日、四十九日で各その1割の10万円つまり130万円くらい坊主にお布施するそうな。でこれとは別に、当然のことながら、葬儀屋に百数十万円の費用を払うんだそうな。

なんだかんだといって200万円以上必要になる。お墓がなければさらに最低100万円。200万円かも。

んが。管理者が死んだとき遺族(一応いるよ)が負担するくらい生命保険でカバーしないと。

これから団塊の世代がどんどん死んでいくから葬儀屋と坊主は先行き不安がなさそうだなぁ。

あー、予選敗退だ

あーあ。3対1だ。まだゲームは終わっていないが、負け負け。

あぢ あぢ

座って新聞あるいは雑誌を読みながら用を済ますというのは至上の喜びである。

あっちの大学では、この冬に温水洗浄タイプに更新された。素晴らしい事だ。乗る面には当然ヒーターが付いていて、冬場に腰掛けたときに冷やっとするいやな感覚がなくなり、ますます新聞や雑誌を読むのに快適になった。

だが、もう初夏だ。気温が高い。今度は熱く感じるのだ。温度設定は管理者モードでないとできない。大抵、管理者モードへの変更は複数のボタンの同時長押しだ。幾つかのボタンの組み合わせで試してみた。できない。

くそ(駄洒落じゃない)!。というわけで、先週管理部門に温度を下げろと申し入れしたのだが、今日現在、まだ設定されていない。あぢ、あぢなのだ。

こんなところに長居せず、仕事をしろということだろうな。