神経伝達物質、その拮抗薬等々の薬物を中枢神経系内に投与し、投与した場所と効果を調べ、投与部位にあるニューロンの機能を調べるという方法は神経生理学実験の定番である。

脳内の1ケの神経細胞(ニューロン)の活動が変化しても、運動とかの反応として出てくることは殆ど無い。同じような性質の複数のニューロンの活動が同時に変化して、初めて、例えば心拍数とか血圧、瞳孔の径等に変化が現れる。

投与の量(容量)が大きければ、薬物は拡散して、投与部位だけに影響したのかわからない。かといって、量が少なければ、影響を受けたニューロンの数が少ないので効果がわからない。ラットの脳だったら、目的とする部位に該当ニューロンがどのくらいコンパクトに集まっているかなどで様々な投与量になるだろう。どんなに多量でも200 nl 程度が最大で、100 nl がいいところだろう。どのくらい投与した薬物が拡散したかは、放射性物質を使わないとわからないし、時間が経過すればどんどん拡散してしまうから、何時脳を固定(凍結)するかで違ってくる。さらに拡散すれば濃度が低くなるわけで、どの部位まで効果があったかはわからない。だからdose-response関係や、目的としている脳内部位の近隣に投与した実験を加えないと意味がない。

電気泳動的に薬物を微量投与する(目的の薬物が水溶液でどちらに荷電しているかで溶液を満たしたガラス管に直流電流を流す、あるいは2本のガス管で作った電極で2本のガラス管内に直流電流を流す)場合もあるが、これは単一ニューロンの活動を記録しつつ行い、その薬物の特定のニューロンへの影響を調べたりするときである。複数のニューロンの活動が変化して初めて効果がでるような実験では使えない。

ピコポンプとかいう機械が市販されているが、注入するときの圧力と加圧時間を調節するだけで、投与量は測定できない。投与は、ガラス管を熱して引きちぎって先端をμm 単位まで細くした物で行われる。金属チューブではここまで細くするとグニャグニャで使えないから硬度があるガラス管にするわけだ。

たしか、ピコリッツアー(?)とかいう機械があって、ガラス管先端を水に没しておいて加圧しでてきた泡の大きさから投与量を推定するというのが販売されていた。今もあるのかな?この投与量を推定する方法は現実的ではない。ガラス管先端は脳に刺すと詰まるし、空気と液体では、同じ先端を細くしたガラス管を使って、圧力、時間を同じにしても、吐出する量が異なるだろう。

実際に投与された量がわからないとまずいのだが、圧力と加圧時間では決まらない。ガラス管を脳の中に刺すわけだが、必ず詰まる。だからやってみないと、圧力の大小や加圧時間から、どのくらいガラス管から溶液が出たのかはわからないのだ。

細いガラス管内の液面の移動距離から投与された液体の量を測定する。微量を測定できてガラス管の内径が一定である必要がある。採血用の毛細管がこれにピッタリである。

HIRSCHMAN ringcaps 1.2.3.4.5μl

http://www.hirschmann-laborgeraete.de/en/artikelgruppe/96001?parent={C091CA7D-7752-4E45-B75F-1492221268EC}

肉厚のガラス管で、1 μl 毎に目盛りがあり、液面の移動量で投与量が測定できる。液面の移動を手術用顕微鏡で、マイクロメータを接眼部につけて測定する。10 nl の精度で投与できる。

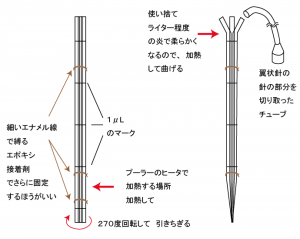

このガラス管を3本束ね、エナメル線で3箇所縛り、ガラス電極作成用のプーラーで溶かして引っ張るわけだ。ただ束ねたものを引っ張ると先端がまとまらないので、まず、加熱して、270度ひねる。その後同じ部位を加熱して引っ張ると、細くなって、ブチ切れる。先端をハサミで切って(折って)適当な太さにする。適当とは、やってみて経験的に決める。細ければ薬物はなかなか出ないし、太ければ漏れでるし加圧すると大量に出てしまう。

先端でない方は、使い捨てライターで炙ると、すぐ柔らかくなるから、3本を曲げてばらけさせる。ここにチューブを接続し加圧するためである。ガラス管に接続するシリコンチューブは静脈に刺す翼状針の針を切り取ったものがちょうど合う。

図はテルモ翼付静注針から

注射器に取り付けるためのコネクタが付いているから便利である。何回も使える。実験時には3本のチューブを付けて設定する。液を切り替えるのにガラス管にチューブを差し替えるなんてことはできない。チューブのコネクタ側で圧力源との接続を変えるのだ。

![]()

この3連のガラス管に投与する液体を吸込む。マイクロチューブに溶かした薬物を用意し、写真のようなマイクロチューブを立てるスタンド(リボルバー)を作って固定しておけば吸い込むのに効率がいい。

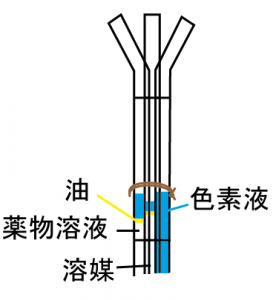

用意する液体は、問題となる薬物溶液、溶媒でコントロールにする人工脳脊髄液あるいは生理食塩水、投与部位を実験終了後、脳をホルマリンで固定し凍結切片を作成して確認するので色素(ポンタミンスカイブルー)が溶けている色素液の3種類が必要である。3本のガラス管は、1本は色が付いた液体なので液面がすぐわかるが、他の2本の液面がわかりにくいし、どちらの液かわからないので、この薬物溶液と溶媒の2種の液を吸引してガラス管に充填するときは粘度の低い油を用意しておく。色素の液をちょっぴりすいこみ、色素液と薬物等の液が混ざらないように油をちょっぴり吸い込み、そして薬物の液あるは溶媒を吸い込む。最初の吸い込む色素の液量を同じにしなければ、どちらの液体の液面かがわかる。この油と溶液の間に空気の層(泡)があってはならない。加圧したときこの泡が小さくなって液面が激しく動き、移動量をすぐ読めないし、液面が元に戻らない場合があるからである。

液面移動を測定するための手術用顕微鏡を用意し、接眼部にマイクロメータを取り付け、ガラス管は 1 μl 毎に目盛りがあるから、マイクロメータの目盛り1コマが何 nl なのかを予め計測しておけばいい。最小値 5 nl 位を読むことができるだろう。

加圧するときの圧力源には窒素などが詰まったガスボンベを使う。レギュレーターを付け、二次圧は最大でも3気圧(3 kg/cm2)にする。普通は1気圧でいいだろう。この圧を上げると、吐出量が当然増えるが、ガラス管までのチューブのコネクタが圧に耐えられずぶっ飛んじゃう。金属部分がないから怪我することはないだろうけど、眼などにコネクタの三方活栓などがぶつかったら痛いし、危険だ。ガス自体の使用量はごく少量なのでフルサイズのボンベである必要はない。一次圧がそこそこあるのなら、使い切っていないボンベでいい。

加圧の時間は電磁弁で調節する。加圧時間は50 ms 〜位だから電磁弁で弁の開放時間を調節することになる。電磁弁(ソレノイド)の駆動回路が必要になる。

直流で駆動する電磁弁(ソレノイド)でいいのだが、経験上、弁の開放時間の調節は50 ms 単位でいい。1発のパルスの幅で投与量を調節するより、50 ms 位のパルスでバルブを開き、これを短時間(10秒以内)で複数回行い、移動する液面を見ながら投与量を調節するほうが現実的である。ガラス管は毎回作成することになり、先端を切る(折る)のだがその径は一定ではないし、脳に刺せば先端が詰まるから、同じ圧力、時間でもガラス管から吐出される液体量は一定にならない。短い時間(50 ms程度)の開放を繰り返すほうが投与量を調節できる。

ソレノイドの駆動回路はどこかにあるでしょ。今回は、 100V AC でソレノイドを駆動する電磁弁にした。交流で、0 V 付近でON-OFFを行う(zero cross; ノイズが少ない)ソリッドステーリレー(SSR)を使うことにした。0 V 付近でしかON-OFFにならないので、最小間隔は10 ms である。上記のように現実には 50 ms 以上の開放時間を繰り返すことになるので、最小開閉時間が10 ms で構わない。

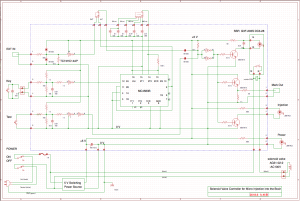

このSSRを使った電磁弁駆動回路が下図だ。

qtbsh3V (水魚堂の回路図エディタ)の回路図。Mac で作成したけどWindowsでも読めるでしょ。

[wpdm_package id=’12300′]

(1)外部のパルスジェネレータ(gate となる)で弁の開閉時間を調節できる、(2)キースイッチを押すと内部のタイマー(モノステーブル・マルチバイブレータ)で、20, 50, 100, 200 ms の開放時間を選択できる、(3)Test としてボタンを押している間電磁弁が動作する(4)弁が開放しているときを記録するための+5 VのMark出力がある というだけの構成だ。内部のタイマーの精度は抵抗とコンデンサで決まる値だが、上記のように精度を必要としないので10% 位のエラーが有っても問題ない。

key の押釦スイッチはチャタリングがあるのを承知で設計したけど、実際に使ったジャンクの押し釦スイッチ(momentary)のチャタリングが大きく、スイッチを離すときパルスがでてしまうのでスイッチの両端に 0.1 μFのコンデンサを入れてごまかした。

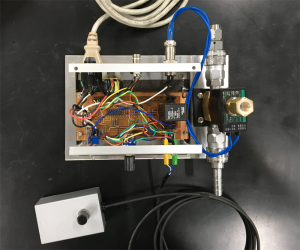

出来上がった装置が下図だ。

右にあるのが電磁弁。電磁弁は3方活栓でなければならない。Normally Close に圧力源(ガスボンベ)、Normally Open は開放、Common にガラス管へのチューブを接続する。2方向しかない電磁弁では、Off にしたときガラス管にかかった圧が加わったままなので溶液がどんどん出てしまう。OFF のときガラス管内部の圧は0(大気圧)にする必要があるのだ。

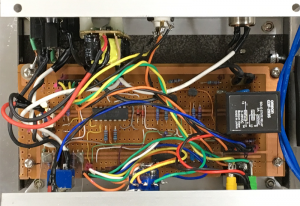

内部を拡大すると

きちゃない配線ですね。それでも回路基板と前面・背面パネルのスイッチ等との配線がコネクタをつかっているだけましでしょ。メンテナンスのための工夫なんかない。

きちゃない配線ですね。それでも回路基板と前面・背面パネルのスイッチ等との配線がコネクタをつかっているだけましでしょ。メンテナンスのための工夫なんかない。

前面パネル

背面パネル

ちと長くなった。Journal of Neuroscience Methods に投稿したら受理してくれるかな?内容がちと古いからだめか。何年も前に同じものを作成し実験し論文にしたのだが、最近、もう一台欲しいというので依頼に応じて作成してみました。

微量投与については、最近やたら「ナノカプセルを使ってみた」ってのが流行ってますな。

しかし神経系のdose-response関係を知りたい時のようなリアルタイムに近い投与量制御はちょっと見たことがない。

カプセルを使うと、測定量が「変異」から「破裂させた数」になり、破裂のさせ方次第では手元での指令と投与部分の間のタイムラグも短くできそうだ。

イメージ的には純水に放り込まれた赤血球が浸透圧でパンパン破裂している感じか?

以上、単なる思いつきでございました。

おあとがよろしいようで。

「水魚堂の回路図エディタ」は扱いやすく、ずいぶんとお世話になりました。

ホームページを見ると、win10でも動作とあり、驚きました。

箱の中を拝見すると、配線の苦労が忍ばれます。1次側は、ヒシチューブを掛けているのは、配慮と感心しました。。

「細胞を細い管に通して、機械的ストレスを与える」のはどんな細工をするのかと思っていましたが、こんな装置を使うのかと想像しました。

senjyuさん

お粗末な配線ですんません。基盤に部品をとりつけ、箱の中に入る部品をかき集めて、このくらいの箱なら物理的に入るだろ、と、やっつけ仕事です。ほんとは一回り大きな箱に収め、メンテナンスしやすいようにすべきですね。